Recherche rapide

Votre recherche pour klee a donné 41 résultats :

Thursday, 9 July 2009

CHRONIQUE CHRONIQUE

ANNIVERSAIRE ROYAL

Le titre de ce billet est trompeur. Aucun anniversaire prestigieux ne sera décrit, Marina, contrairement aux années passées, sera seule avec moi pour le fêter. Mais le mot "Royal" désigne l'hôtel où il aura lieu, sa problématique, les menaces qui pèsent sur lui.

San Remo, 5h du matin.

L'anniversaire du 9 juillet

Comme je j'ai écrit dans le précédent billet, j'ai passé l'anniversaire de Marina, en tête à tête. Nos amis de naguère boudent l’hôtel qui a augmenté ses prix au moment ou la récession frappe durement les américains… et les autres. Des appels du lointain ont servi de substitut et Sandrine a envoyé un magnifique bouquet de fleurs. Le directeur de l’Hôtel lui a offert un beau cadre en argent massif, le maître d’hôtel un foulard de La Perla, le maître nageur une merveilleuse rose parfumée… Ce qui était important c’était toute la sympathie, la gentillesse, la compassion aussi pour notre commune fragilité, de tout le personnel de ce merveilleux sanctuaire, où les valeurs traditionnelles d’accueil sont encore vivantes.

Je vous ai déjà dit à quel point, en dépit d’une férocité foncière, les Russes peuvent se révéler les plus chaleureux des amis quand on ne les déçoit pas. Nous avons connu un couple attachant. Lui c’est un bon gros nounours, marchand de meubles en Biélorussie en affaires avec l’Italie. Elle est la plus ravissante créature qu’il ne m’ait jamais été donné d’admirer. Une grâce, un sourire illuminant un visage aristocratique, danseuse hors pair, modeste et irradiant la bonté. Le couple nous a invité à l’occasion de l’anniversaire de Marina. Lui a chanté d’une magnifique voix de basse, les excellents musiciens de l’hôtel, dont une chanteuse hors pair, ont consacré une partie de leur programme aux chansons Marina, Marina, et Happy Birthday to you.

Ci dessus des photos de Marina,de moi et des deux Tatiana.

J’ai vu rayonner le visage de ma chère sœur, portée par une telle sympathie. Malheureusement elle comme moi, avons fait des imprudences, Marina était sous l’air conditionné tombant sur sa nuque et moi-même oubliant mes lombalgies, je me suis enfoncé dans un « brise-reins » . J’espère qu’on n’en n’en subira pas les conséquences tout à l’heure.

LE DILEMME DU ROYAL, UN FAIT DE CIVILISATION

Le Royal est un établissement unique dans son genre. C’est un hôtel important, doté de toutes les caractéristiques d’un hôtel de grand luxe : piscine olympique d’au de mer dessinée par Gio Ponti, nombreux salons, salles de relaxation, et fitness, salle bien équipée pour les enfants, personnel polyglotte, service ultra-rapide, important rapport nombre de gens de service par client, etc.

Mais la plupart des hôtels de luxe, en Thaïlande comme au Maroc, répondent largement à ces agréments. La spécificité du Royal, en fait se situe ailleurs.

En effet, cette maison est gérée comme une petite pension artisanale, où la mamma officie à la cuisine, le mari à l’accueil, le fils au suivi des moindres désirs de clients, devenus des amis, des personnalités à honorer, des humains à respecter.

Au Royal vous n’êtes pas un numéro, mais une connaissance dont on prévient individuellement les moindres désirs, à laquelle on se plie aux exigences d’une santé chancelante. Il m’est arrivé de devoir appeler un médecin de qualité, une ambulance … ou simplement un technicien qui m’apprenne à faire fonctionner mon téléphone en panne, tout cela en pleine nuit ! J’ai obtenu ces services avec la plus grande gentillesse.

Un autre exemple : je crains les courants d’air et j’aime bien manger. La majeure partie des hôtes prend un brunch de qualité mais de variété limitée au restaurant de la piscine. Ainsi ils peuvent pratiquer une journée-soleil continue. Il n’y a que le grand restaurant « I fiori di Murano » qui satisfasse votre désir. Cela vous oblige bien entendu à vous mettre en veston, mais en revanche vous pouvez demander votre menu particulier à votre maître d’O qui connaît par cœur vos goûts et ce que vous avez déjà mangé. E merveilleux restaurant n’est fréquenté que par deux ou trois habitués. Une dizaine de serveurs et maîtres d’hôtel est à leur disposition pour satisfaire leurs goûts.

La maison a toujours été la propriété du Seigneur Bertolini, le fils du fondateur, que j’ai connu à Courmayeur au lendemain de la guerre où il tenait le « Royal Bertolini » L’année dernière encore, on le voyait, haute silhouette voûtée affectée par le Parkinsonisme, silencieux et affable. Il était partout et il observait et contrôlait. L’œil du maître, de la race dont on fait les Gérard Mulliez et les François Dalle. Il scrutait tous les minuscules détails qui font qu’un magasin, une usine, un hôtel, baignent dans l’huile. L’exemple de devait être communicatif.

Hélas, Bertolini est mort cet hiver et sa famille n’a ni l’envergure, ni le désir de prendre sa succession qui a été confiée à un directeur, homme de valeur, mais redoutable héritage.

En effet, la récession a fait partir le meilleur, le plus « Signorile » (noble) de la clientèle traditionnelle. Afin d’assurer le remplissage de l’hôtel on a dû accepter la présence de tours recrutés par l’internet ou par des tours-operators. Ces gens-là qui payaient deux fois moins cher que nous, pour des services identiques, étaient au mieux de petits cadres modestes, mangeant chez eux des sandwiches ou le soir dînant dans de petits restaurants, par ailleurs excellents. Au pire c’était des gens très mal élevé, ne contrôlant pas leur marmaille qui parcourait tout l’hôtel et barbotait dans la piscine, courant dans tous les sens en poussant d’insupportables cris aigus. Il me faut, en dépit de ma sympathie pour les Russes, de reconnaître que c’est dans leur classe moyenne que se recrutaient les pires occupants. Père et mère, assistaient placidement, béats, aux agissements de leurs gosses, sans rien entreprendre pour les faire cesser. On finit par les appeler « I barbari ». De même qu’il suffit d’un peu d’eau boueuse pour contaminer une baignoire d’eau claire, il suffit d’une poignée de ces gens pour imprimer à l’hôtel, une ambiance d’hôtel mal tenu, de deuxième classe. Les prix très élevés du Carlton ou de la Cala di Volpe, les met à l’abri de cette engeance irrespectueuse, mais ils peuvent faire le plein dans la haute Société, d’ailleurs insupportablement snob, grâce à leur renom mondial. Mais l’accueil est poli et glacé, totalement impersonnel, à moins que vous vous nommiez Brad Pitt ou Jacques Chirac.

Le Carlton passe sans relâche d’une main à l’autre, d’une multinationale à une autre, il devient écossais, canadien, chinois, tour à tour, le personnel subit une rotation du personnel analogue. Je me souviens qu’un jour lors de mon arrivée dans cet hôtel que je fréquentais depuis des années, une demoiselle les yeux penchés sur son écran, sans jeter un seul coup d’œil sur moi, me tendit ma clé. Le liftier m’introduisit dans la chambre où m’attendait une télévision allumée pour me souhaiter la bienvenue : WELCOME LUSSATO BRUNO MISTER bienvenue tirée des premières réponses du formulaire de police : nom, prénom, sexe…

Admettons que le Royal tombe entre les mains d’une de ces multinationale. On aura tôt fait de supprimer le restaurant à midi, on réduira le personnel, il sera remplacé par des jeunes mal formés, et des bureaucrates venant d’écoles hôtelières homologuées, de firmes comme Cartier, ou Estée Lauder, et ne connaissant rien au métier ni à ses clients. Ce sera la fin d’un mythe.

Mais comment éviter le piège ? J’ai ma petite idée là-dessus et je la réserve au directeur, homme de bonne volonté et de patiente écoute. Puis je vous la livrerai. Mais essayez de trouver vous aussi une troisième voie et faîtes-le savoir.

Bruno Lussato

Lire dans le corps du blog, la suite du journal des temps d'innocence

Continuer à lire "Le journal du 9 juillet 2009"

Wednesday, 14 March 2007

*** APOCALYPSIS CUM FIGURIS

Les artistes de l'apocalypse

Spectrographie de l’Art au XXIe siècle (Suite)Cette étude comprend trois parties.

Dans la première, " REPÈRES " nous présentons les principaux paramètres qui nous paraissent intervenir dans le jugement, la reconnaissance, et la compréhension d'une oeuvre d'art contemporaine.

Dans la deuxième partie, " CARTOGRAPHIE " nous esquisserons un espace topologique permettant de différencier et de mettre en relation, des oeuvres significatives du XXIe siècle.

Dans la troisième partie, " EXPLICATION DE TEXTES "; nous analyserons des oeuvres-clé d'une vingtaine d'artistes, en montrant leur ascendance, (le passé) leur interaction avec leur époque,(le présent) et leur descendance (le futur). On montrera ainsi, à côté d'une reproduction, des miniatures rappelant leurs sources et leur impact sur les jeunes générations. Cette démarche est nécessaire à une époque où, sous l'influence des musées, la plus grande importance est accordée à l'aspect historique d'un créateur.

1 REPÈRES

NIVEAUX DE QUALITÉ

Cummings et Pritchard

Le sympathique professeur Cummings, nouvellement nommé dans un collège très conservateur de la Nouvelle Angleterre, inaugure son cours sur la littérature. Il interroge le premier de la classe : "que vous a-t-on enseigné?" Le gosse répond : "la loi de Pritchard".

- Et qu'est-ce que la loi de Pritchard?

- On trace une abscisse et une ordonnée. En abscisse on range par ordre de qualité croissante le contenu d'une oeuvre, en ordonnée, sa forme. Les oeuvres qui atteignent un niveau d'excellence à la fois dans le message et dans son expression, se rassemblent dans le coin supérieur droit du tableau.

- Veuillez messieurs, arracher de vos livres, les pages traitant de Pritchard. Arrachez-les et piétinez-les sans les lire! A bas Pritchard!".

Cette anecdote est tirée d'un best-seller, Le Cercle des poètes disparus devenu un film culte pour amateurs avertis et intellectuels distingués. Il tourne en ridicule toute tentative naïve, visant à distribuer des points d'excellence à des oeuvres, en s'appuyant sur des règles technocratiques. Et qui pourrait y trouver à redire?

Mais ce consensus étouffe deux interrogations majeures :

- Est-il sain d'exiger que l'on condamne et que l'on brûle des livres sans les lire? Cela sent son inquisition est c'est une dérive incontestablement fasciste.

- Est-on sûr que la tentative de Pritchard soit aussi ridicule qu'on le laisse entendre? Est-il interdit d'essayer d'introduire un peu de clarté dans le jugement d'une oeuvre et de l'abandonner à l'arbitraire? N'est-ce pas céder à la tentation anarchique du tout se vaut?

Ce qui est curieux dans cette séquence du film, est qu'elle combine deux extrêmes opposés : l'interdiction obscurantiste propre à la terreur fasciste, la licence la plus révolutionnaire. On nous somme de juger et de condamner celui qui se mêle de juger et condamner (ou admirer), en nous interdisant de prendre connaissance de ses arguments.

Nous nous proposons de braver le Professeur Cummings en explorant la voie tracée par le pauvre Pritchard avant de le vouer aux gémonies. Existe-t-il des raisons à peu près objectives de penser comme Socrate, que tout ne se vaut pas ?

La réponse de Lewin Kurt Lewin est un des plus grands psychologues du XXe siècle. Il a fait partie des initiateurs de la "Gestalt Theory" ou théorie de la forme, dont l'influence a été considérable. Sa théorie des champs définit les notions de progression, de régression et de rétrogression qui permettent de rendre compte de l'évolution de l'esprit humain, du stade enfantin, au stade adulte. Ses concepts sont parfaitement congruents avec les conclusions de psychologues de l'enfance tels que Jean Piaget ou Jérôme Bruner.

Pour Lewin, il existe deux tendances antagonistes : celle du développement qui mène de l'amibe à l'homme, de l'enfant à l'adulte, du débutant au maître, qu'il nomme progression; celle qui infantilise l'adulte, et désagrège l'harmonie d'un organisme vivant, qu'il appelle régression. Lewin constate que tout développement d'un organisme, d'un individu, ou d'un groupe social, passe par la succession de trois phases : la différenciation, l'intégration, la hiérarchisation.

La différenciation consiste à distinguer les différences qui nous échappaient. Au départ, pour le néophyte, tous les vins rouges semblent avoir le même goût, mais rapidement il apprend à les distinguer. Suit alors la phase d'intégration où il situe les objets différenciés les uns par rapport à aux autres. Il compare leurs propriétés pour les distribuer dans des classes qui peuvent être des territoires (provenance du cru) ou des catégories. Mais au fur et à mesure, l'apprenti taste-vin est en mesure de hiérarchiser les crus en bons, moins bons ou excellents. C'est l'étape de discernement. Tout l'enseignement socratique consiste précisément à accroître notre capacité à discerner le meilleur du moins bon, l'important du secondaire, l'admirable du méprisable, le génial de l'insignifiant.

Tous les artistes contemporains, y compris ceux qui prétendent s'opposer à toute hiérarchisation, sont préoccupés par le jugement de valeur. Ils l'appliquent à leurs oeuvres et à celles des autres, qu'ils qualifient, souvent en privé, de magistrales ou d'inintéressantes. Quels que soient les critères qu'ils invoquent, ils font souvent preuve de discernement. Leur oeil, d'une extrême acuité, sait fort bien saisir des nuances infimes dès que l'objet tombe dans leur champ d'intérêt, et ils ne cessent de comparer et de situer, de se comparer aux autres et de se situer par rapport aux autres. Lorsque leur démarche est formalisée, elle s'exprime par des manifestes, des explications et des justifications théoriques péremptoires.

Les côtes affichées, de leur côté, traduisent la conviction du marché, des médias, des experts et conservateurs de musée, que si tous les artistes sont égaux, certains sont plus égaux que les autres! Même ceux qui condamnent la hiérarchisation par l'argent, ne peuvent s'empêcher, par inadvertance, de proposer la leur, tout aussi arbitraire. Ils s'indignent qu'un tel végète parce qu'il n'est pas entré dans le circuit du marketing. Il suffit qu'un artiste soit français, pour qu'il vaille dix fois moins cher qu'un artiste américain qui ne lui est pas supérieur, déplore maint critique européen. Mais supérieur selon quel critère?

La régression suit la démarche inverse. Lorsque le système mental ou physiologique se désorganisent, toute hiérarchisation disparaît. Les parties prennent une autonomie sur le tout, échappant à tout contrôle. C'est l'origine du cancer. Le "tout se vaut", l'égalitarisme forcené et imposé, l'interdit d'interdire, procèdent de la première phase de la régression. Ceux condamnent l'élitisme en art et prétendent qu'un graffiti sur une vespasienne vaut la Joconde, sans le vouloir, font l'apologie de la régression.

À la déhiérarchisation succède alors la désintégration, la rupture de tout lien topologique, de toute structuration. La télévision avec son zapping, le bombardement incessant d'informations sans lien entre elles, nous offre des exemples de systèmes chaotiques, où toute mise en perspective disparaît.

Lorsqu'on songe que le sens dérive de la relation, la destruction des liens aboutit à la destruction du sens, au retour à la matière brute, à la sensation immédiate. John Cage en niant l’intérêt des rapports de hauteur, de rythme ou de couleur pour se concentrer sur le son pur, comme Rodchenko avec ses monochromes, adoptaient une attitude régressive. Ce dernier, avait d'ailleurs la franchise d'intituler ses toiles, uniformément rouges, jaunes ou bleues la fin de l'art. Après ces "tableaux", signant la fin de l’évolution de la peinture, Rodchenko abandonna cet art pour se tourner vers la photographie et des produits médiatiques à fonction socialisante. Marcel Duchamp adopta une démarche analogue en délaissant la peinture pour les échecs.

Enfin, étape ultime de la régression : la dé-différenciation ou amalgame. Tous les racismes se ramènent à cela et le père de la Sémantique Générale, Alfred Korzybski avait lutté contre le verbe être, facteur de simplification outrancière. Dire "un tel est cela" est pour lui réducteur. De même juger à l'emporte pièce un artiste sur une oeuvre ou une période et décréter "c'est un fumiste car il a prétendu apprendre à un cactus les lettres de l'alphabet" est pratiquer l'amalgame. Joseph Baldessari ne peut être purement jugé sur des manifestations ludiques, destinées à attirer l'attention, comme d'enseigner l'alphabet à une plante verte, alors qu'il a produit des assemblages de photos et de peintures du plus grand sérieux.

Le développement, critère de qualité Il n'est pas d'exemple d'artiste contemporain qui n'ait essayé de se différencier des autres, en s'inventant un style en recherchant une singularité à laquelle prétend l’unicité de l’œuvre, condition de son aura. (Les objets à diffusion illimitée sont exceptionnels et d’une importance marginale dans l’univers très élitiste de l’avant-garde). En se renouvelant l’artiste évite d'introduire dans le corpus de son oeuvre, la banalisation issue de la répétition. Une des critiques les plus courantes adressée à des artistes qui se répètent (comme le photographe Thomas Struth) est une manière de déplorer le manque de différenciation de leur production. Réciproquement ils apprécient chez Annette Messager sa faculté de renouvellement.

Cette critique est récente car jamais personne ne s'est avisé de reprocher à Mondrian, à Chagall, ou à Vermeer, leur constance stylistique. Certes plusieurs artistes, anticipant cette critique, organisent la mutation de leur manière, comme de grands couturiers. Jean Dubuffet, imitant Picasso, a ainsi "prémédité" les séries successives des sols, corps de dame, ou hourloupes.

Les artistes, en dépit de ce qu'ils affirment quelquefois, prennent soin de situer leurs travaux dans une démarche structurée. Leurs gestes les plus chaotiques, leur trait le plus spontané, le hasard et la contingence apparents de leurs installations, sont souvent parfaitement maîtrisés. Au cas où leur travail manquerait de cohérence, qu'il échouerait à ce « contrôle de qualité », il serait immanquablement détruit ou dévalué par le marché, preuve d'une hiérarchisation très exigeante. Par exemple on considère unanimement que Bruce Neumann, Ed Rusha, ou Bill Viola, sont des artistes d'une grande importance, tout en reconnaissant que certaines de leurs installations sont particulièrement exemplaires. Le mot "majeur", "secondaire", "anecdotique", "intéressant", employé sans cesse par critiques et marchands à propos des artistes et de leurs oeuvres, montre la présence obsédante d'une hiérarchisation qui ne dit pas son nom dans les ouvrages sur l'Art contemporain. Nous nous bornons à constater le fait, sans pour l'instant vouloir explorer les raisons qui poussent critiques et artistes à admettre les uns et à rejeter les autres.

La complexité

Un poisson est plus complexe qu'une amibe. Un singe est plus complexe qu'un poisson. Un homme est plus complexe qu'un babouin. On entend pas là, non seulement le niveau d'intégration et de hiérarchisation d'un système, mais la subordination de celui-ci à des systèmes d'ordre plus élevé, eux-mêmes, éventuellement insérés dans une pyramide organisée d'interdépendance et de contrôle. La Cathédrale de Chartres, la Chapelle Sixtine, le retable d'Issenheim, sont des exemples de ces "Large Scale Systems" suprêmement agencés.

Il faut soigneusement distinguer complexité et complication, ce dernier terme désignant un entassement de parties, sans qu'une organisation stricte justifie leur présence dans le tout. Que la justification soit explicitée ou intuitivement ressentie, elle fait intervenir les notions d'économie de moyens, de nécessité intérieure, de cohérence. Dans un système simplement compliqué, l'arrangement des parties est aléatoire, chaotique, gouverné par l'indifférencié. Dans un système complexe, l'intégration domine, toute altération ne peut que porter atteinte à l'organisme dans son ensemble.

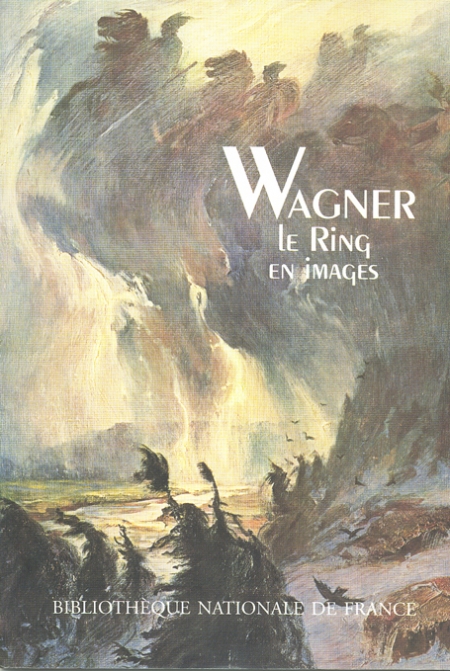

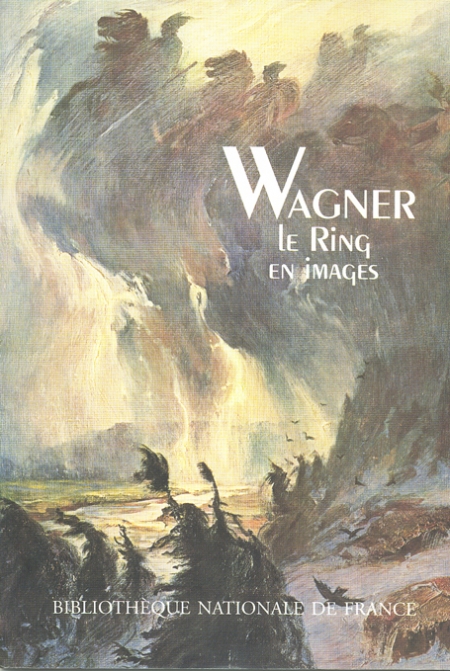

La spécificité C'est que François Bonsak, désigne par "Entropie-spécificité, S". Une oeuvre spécifique est intolérante à la moindre altération. Je me souviens des répétitions du Ring de Wagner dans la mise en scène de Bob Wilson. Il passait une heure pour mettre au point quelques minutes de séquences. Il n'était jamais satisfait de la couleur d'un éclairage et ne supportait pas le moindre écart par rapport à son image interne. Il fallait que ce fût ce bleu froid et non un autre approchant. J'ai vu aussi Mirò travailler à ses sculptures. En apparence elles semblaient issues d'un entassement loufoque d'objets hétéroclites. Mais la précision exigée par l'artiste pour la position de chaque composant de l'assemblage, confinait à la maniaquerie. Il était clair que pour lui, l'organisation des éléments était profondément réfléchie, et que l'équilibre des objets qui composaient la sculpture n'admettait aucune tolérance. Claude Shannon, le père de la théorie de l'information, utilisait un test pour définir le niveau de spécificité d'un texte. Il y introduisait progressivement des bruits et des manques et déterminait le seuil où l'on prenait conscience d'une altération, et celui où le texte devenait indéchiffrable. Bien entendu, le seuil de reconnaissance dépend non seulement de la qualité du message émis, mais aussi du degré d'accoutumance et de connaissance du récepteur.

LA COMPLEXITÉ VUE PAR LE PUBLIC ET LA CRITIQUE

Il est à peu près admis que toutes circonstances égales par ailleurs, une oeuvre d'une grande complexité est généralement supérieure à une moins complexe. Une église de campagne du XIIeme siècle peut être admirable de proportions, touchante par sa rusticité, elle ne peut cependant supporter la comparaison avec la basilique de la Madeleine à Vezelay. Quel que soit le degré de force et de perfection atteint par un dessin de Leonard, il n'approchera jamais la Vierge aux Rochers. A notre époque, Guernica de Picasso l'emporte en impact et en rayonnement sur les dessins préparatoires, le Grand Verre de Marcel Duchamp, sur "LHOOQ".Le monumental cycle Cremaster de Matthew Barney, le Tristan Project, de Bill Viola, sont des exemples contemporains d'oeuvres d'une grande complexité.

On a distingué la complexité et la complication. Le complexe implique intégration poussée des éléments dans un tout et niveau de hiérarchisation poussé, alors que dans le compliqué les éléments sont entassés les uns sur les autres, ou disposés d'une manière conventionnelle et lâche. Ceci n'est pas toujours péjoratif car des séries d'images peuvent présenter une qualité exceptionnelle, même si chacune n'est pas reliée intimement aux suivantes. La suite Vollard de Picasso, les livres de Ed Ruschia sont appréciés, bien que moins intégrés que les immenses compositions du Matisse tardif, ou les assemblages de photos et de dessins de Baldessari. Dans ces derniers, chaque photo entre en étroite connexion avec toutes les autres.

Ces remarques valent pour toutes les formes de création artistique. Le Clavier bien tempéré de J.S.Bach est moins complexe que l'Art de la Fugue, car il consiste en une série relativement lâche de Préludes et de Fugues, alors que dans son oeuvre-testament, le Cantor, fait participer chaque fugue d'une unique organisation, d'une logique aussi serrée qu'une démonstration mathématique.

LA COMPLEXIFICATION VÉCUE PAR L'ARTISTE COMME NÉCESSITÉ INTÉRIEURE.

Nous avons défini le développement comme une succession de processus différenciants, accroissant la diversité, donc l'entropie d'un système, puis de processus intégrateurs et ordonnateurs, réduisant considérablement l' entropie. Tous les artistes ne privilégient pas de manière équilibrée les trois phases DIH : différenciation - intégration - hiérarchisation. Les différentes phases de développement des artistes, au niveau global, les courants eux mêmes, les mouvements stylistiques, les modes et les cultures, obéissent à des tropismes marqués : balancement entre ces trois phases.

La pulsion entropique, pousse à la richesse et au foisonnement, dont le baroque est un exemple. C’est en ce sens qu’on dit que le désordre est créateur et que le chaos est fécond.

La pulsion néguentropique, réagit à un excès de désordre du à un foisonnement non maîtrisé, par un retour à l'économie de moyens propice à l'intégration, propre au classicisme et au minimalisme. Les deux pulsions quand elles se confortent mutuellement donnent naissance aux cathédrales de l'art.

De la composition de l’entropie et de la néguentropie résulte la haute complexité. Bonsack a montré avec son équation Spécificité S = Entropie avant la sélection moins l’entropie de la sélection, que plus le désordre est foisonnant, plus il est nécessaire de disposer de grilles d’organisation pour le maîtriser. L’information spécifique, la seule qui ait un sens, et qu’Adrian Mc Donough distingue de la donnée brute, est une différence de deux entropies : celle d’avant le choix, celle du choix.

Une œuvre minimaliste, a une entropie de départ (avant le choix) très réduite. Une néguentropie réduite suffit pour la maîtriser. C’est le cas des œuvres de Kosuth ou de Wiener, rigoureuses à bon compte. En revanche un travail aussi hétéroclite que le matériau de départ de Robert Rauschenberg ou de Paul McCarthy, sont très difficiles à contrôler, et il est possible qu’ils contiennent une marge importante d’indétermination : laxisme, hasard ou contingence.

La notion d’information est d’après Bonsack aussi fausse que celle de potentiel. Ce qui compte c’est la différence de potentiel sans laquelle il n’est pas de courant. De même sans différences de deux entropies, l’information ne peut se constituer en spécificité, stagnant au stade de la donnée brute. L’antagonisme entre le besoin d’accroître par la liberté et le hasard l’entropie de départ, et de se forger des canons restrictifs, se traduit par la pulsion systémique qui pousse l'artiste vers le monumental et le "large scale system". Le mot monumental n'est pas pris ici au sens purement dimensionnel, comme le transfert d’une maquette de Robert Delaunay pour une fresque. Il ne se réduit pas au nombre d’ éléments inclus dans le projet, comme La Fée Electricité de Raoul Dufy, mais vise la complexité organique dépassant les capacités de perception immédiate du public, voire de l’artiste, et invitant à l'exploration active. Les réalisations des grands architectes contemporains, la série de sculptures de Richard Serra à Bilbao, les toiles injustement sous-estimées de Richard Estes, les triptyques de Matta et de Francis Bacon, en sont des témoins impressionnants. La pulsion qui pousse les artistes vers la grande échelle, lorsqu'elle n'est pas soutenue par une intégration et une hiérarchisation suffisantes, peut les conduire à des échecs retentissants : prétention, kitsch, faiblesses et inégalités. Picasso avait coutume de dire à propos des aquarelles de Paul Klee, qu'il est relativement facile de composer un tableau "sans trous" à petite échelle, mais qu'emplir un espace monumental c’est une toute autre affaire.

La novation Pour paraphraser Brahms, on peut affirmer que n'importe quel âne peut mettre facilement en défaut la complexité, en tant que critère indiscutable de qualité. Le Sacré Coeur de Paris, est un édifice plus complexe qu'une chapelle romane, et la simplicité apparente d'un Brancusi et d'un Mondrian, n'ôtent rien à leur immense qualité. De nombreux connaisseurs préfèrent tel tableau hermétique de 1910 de Picasso à Massacres en Corée, plus ambitieux, et une esquisse de Kandinsky de 1913 à certaines toiles très élaborées de la période parisienne.

Même remarque en ce qui concerne la poésie et la musique. Quelques vers de Beaudelaire, une Bagatelle op.126 de Beethoven, dépassent respectivement en importance toute l'Henriade de Voltaire et la tonitruante Bataille de Victoria du Maître de Bonn. D'ailleurs des maîtres aussi importants que Chopin, Webern ou Satie, n'ont jamais écrit de pièces monumentales, ce qui n'ôte rien à leur gloire. On pourrait alors en déduire que le critère de complexité est "irrelevant", ou tout au moins insuffisant pour juger de l'importance et de la qualité d'une oeuvre. Mais ce serait oublier la condition que nous avons assortie à ce critère " toutes conditions égales par ailleurs". Elle laisse entendre sans ambiguïté, qu'il faut tenir compte d'autres conditions que la complexité, celle-ci ne jouant un rôle déterminant que lorsque les autres ont été évaluées.

La principale d'entre elles est certainement le degré de novation. Il s'agit d'un critère aujourd'hui devenu obsessionnel pour les critiques d'art et les conservateurs de musée, au point qu'une oeuvre pratiquement inexistante, peut être portée au pinacle, si l'on parvient à démontrer qu'elle est porteuse d'une nouvelle vision, d'un nouveau concept, d'une provocation inédite. L'urinoir de Duchamp, la "merda d'artista" de Manzoni, les propositions de Kosuth illustrent cette tendance portée à son point extrême.

Mais il ne faut pas se laisser influencer par les apparences. Tout d'abord certaines oeuvres apparemment simples, se révèlent à l'étude d'une redoutable complexité et d'une spécificité extrême. Que l'on songe aux traits noirs retouchés de Mondrian, révélant des hésitations et des prudences dans l'exécution, et un espace virtuel dissimulé, qui déborde le cadre du tableau.

Ensuite, le concept de novation est loin d'être défini. Novation par rapport à quoi, par rapport à qui, pour qui? Bien avant Yves Klein, Rodchenko avait peint trois monochromes et Schwitters enferma dans son premier Merzbau, détruit par la guerre, un pichet d'urine. Ceux qui louent Rauschenberg, ignorent le plus souvent que ses combine paintings sont des agrandissements, des blow-up des assemblages de Schwitters. Il ne s'agit pas de minimiser l'oeuvre de l'américain, qui bien souvent dépasse en complexité celle de son prédécesseur, mais de réduire à ses proportions réelles la portée de son innovation.

Les leçons d'un ancien marchand de tapis

Samy Tarica était un marchand de tapis extrêmement compétent, fournisseur de Mme Walter la célèbre mécène. Il constata en admirant ses toiles, que le plus beau des tapis anciens n'égalerait jamais un simple dessin de Léger. Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, on pouvait alors repartir avec une bonne toile du peintre en échange d'un bon repas. Tarica liquida ses tapis et devint marchand de tableaux. Il avait parfaitement assimilé la distinction entre arts mineurs et arts majeurs. Bientôt, sous l'impulsion de son fils, Alain, il découvrit que les peintres les plus importants étaient aussi les plus novateurs, donc les plus provocants pour leur époque. Il défendit alors Kurt Schwitters, Moholy Nagy, Duchamp, Fautrier et Kosuth et méprisa Balthus, Bacon, voire Tàpies et Poliakoff, jugés conservateurs.

Il me fallut du temps pour m'extraire de son influence et, bien que convaincu de l'importance dominante de l'innovation, je finis par admettre, à contre coeur, que des artistes peuvent être à la fois valables, voire géniaux, et en marge de l'Avant Garde. Pierre Boulez adoptait alors ne attitude équivalente, en se concentrant sur les grands innovateurs, de Wagner à Webern, tout en se désintéressant de Verdi, ou de Richard Strauss. René Leibowitz, pourtant un chantre du dodécaphonisme, était plus tolérant et admirait aussi bien Offenbach que Puccini.

Il faut tempérer ces remarques en reconnaissant que les partisans les plus intolérants de la novation pour la novation ont des arguments convaincants. Il est incontestable que les plus grands monuments artistiques de tous les temps, ont toujours été en pointe de l'innovation, ce qui ne signifie nullement qu'ils aient été à la mode. On connaît les éclipses que connurent Vermeer, les impressionnistes et les ébénistes de l'Art Déco. En musique, on oublie trop souvent que Bach fut supplanté par ses fils et Beethoven démodé par les Spohr et les Rossini. En effet à premier examen, l'Art de la Fugue et les derniers quatuors, semblent tournés vers le passé. Mais le temps a joué son oeuvre et ce qui semblait autrefois à l'arrière garde, apparaît aujourd'hui comme d'une extrême audace. Ingres était considéré comme passéiste et dénigré au profit de peintres aujourd’hui inconnus Winterhalter.

Quelle justification peut-on avancer à l'appui du critère de novation? Quel sens a-t-il, appliqué aux dessins de Lascaux et de Picasso, si proches à travers les millénaires, ou à ces peintures de l'époque Ming, imitant celles de l'époque Song? Aucun, assurément, ce qui nous invite à la plus grande prudence. De surcroît, des peintres comme Biegas, le facteur Cheval ou Larionov, furent d’incontestables novateurs, mais ils ne purent rivaliser avec Dubuffet ou Kandinsky. Il faut donc établir une différence nette entre la science, la technologie et l'Art. La notion de progrès, de recherche et de découverte, primordiale dans l'Occident humaniste, a contribué à l’avancée de la science. En revanche, il n'est pas applicable sans précautions au domaine artistique. Peut-on soutenir sérieusement que la peinture médiévale est moins évoluée que la peinture du XIXe siècle? Certes on a inventé la peinture à l'huile, la perspective, l'abstraction, mais cela n'a conféré aucune supériorité décisive aux artistes qui se sont alignés sur ces conquêtes techniques et stylistiques. Il y a presque autant d'artistes ratés dans l'avant-garde que chez les épigones.

La pensée extrême-orientale

Il nous faut à ce propos séparer les cultures non occidentales de la pensée humaniste européenne, surtout à partir de la Renaissance. Ce n'est qu'avec celle-ci, que le concept de progrès est apparu et a été appliqué avec plus ou moins de bonheur à l'art. Les artistes asiatiques ou africains, n'essayaient pas de se singulariser, mais à atteindre un niveau de perfection dans l'exécution de modèles hérités du passé. L'évolution était très lente et procédait d'une manière darwinienne : on exploitait les hasards heureux et les styles se recouvraient sans se remplacer. Dans l'époque Tzin, les plus grands artistes pouvaient peindre dans la manière archaïque bleu-vert, dans le style de Ni-tsan, le grand artiste Ming, ou au contraire en innovant de manière brutale comme Tchou-Ta. Dans les arts premiers, la notion de novation est aussi inconnue que dans les miniatures persanes.

Qu'est-ce qui a poussé l'Occident à privilégier un critère inconnu ailleurs, et dont l'adoption, certes naturelle pour les sciences et techniques, n'était guère nécessaire dans le domaine de l'Art? La question mérite d'autant plus d'être posée, qu'elle occupe une place obsessionnelle à l'ère post-moderne.

QU'EST-CE QUE LA NOVATION?

Il convient avant d'aller plus loin dans nos réflexions, de se demander en quoi consiste cette notion aussi commune que confuse, comment la définir sans ambiguïté et à défaut de quantifier les oeuvres selon ce critère, au moins de les ranger avec un semblant d'objectivité.

À première vue, la novation s'oppose à la routine, elle est l'opposé de la répétition, de la reproduction à l'identique, à la copie. Les épigones sont l'antithèse des novateurs, et raillés à cause de cela. Si l'on est d'accord avec cette remarque de bon sens, il faut jauger la légitimité de l'observateur, ou mieux, de l'expert qui émet un avis sur l'originalité de l'oeuvre, en d'autres termes, qui lui fait passer le test de la novation.

Si l'on considère la mémoire comme un entrepôt où sont stockés toutes sortes d'objets, entiers ou en pièces détachées, la perception d'une oeuvre, opère un rapprochement entre les éléments présentés et ceux emmagasinés. De la rencontre entre ces deux informations, naît la représentation, opération éminemment active. Elle met en jeu la construction d'un objet mental, alors qu'il paraît comme extérieur à soi et en quelque sorte donné à voir. Malgré qu'il en ait, le spectateur a l'impression que ce qu'il perçoit de l'oeuvre a une existence objective, identique pour tous. Or, on sait que rien n'est plus inexact. Notre observateur, de même que son voisin, construisent le percept à partir de processus très complexes faisant intervenir une habileté à chercher des repères dans le magasin aux images et, bien entendu, la richesse et la pertinence de ce dernier par rapport à l'objet présenté.

On estime que l'oeuvre est nouvelle, lorsqu'on ne trouve rien d'approchant dans notre magasin mental. On est alors obligé de construire la représentation de l'objet, à partir du néant, ce qui implique un labeur d'autant plus grand que l'oeuvre est plus complexe. Je ne connais personne qui ait pu clarifier sa vision du Grand Verre de Duchamp. Elle demeure un mystère en dépit - et peut-être à cause - des analyses qui en ont été données, et qui sont encore plus étrangères à notre expérience que le Grand Oeuvre lui-même.

Une des raisons pour lesquelles la peinture figurative est plus facile à percevoir que la peinture abstraite, est que ses principaux composants : corps et visage humain, ligne d'horizon, arbres et montagnes, ont été au préalable fournis à notre cerveau par la nature et par l'expérience. Nous n'avons alors qu'à compléter les informations manquantes. Néanmoins dans le cas de l'impressionnisme par exemple, l'effort à consentir était trop important pour le public du XIXe siècle. Aujourd’hui, les informations dont étaient dépourvus les amateurs : touche impressionniste, identification des arbres et des reflets, nous ont été fournies par les nombreuses reproductions des tableaux de Renoir, de Pissaro ou de Monet.

La notion de novation est donc forcément subjective et intimement liée à l'imprévisibilité et l'improbabilité, c'est-à-dire à la quantité d'information délivrée. Lorsque celle-ci est faible, le spectateur est agréablement surpris, excité, émoustillé. La sensation de déjà vu, de ressassé, d'usé, fait place à l'étonnement et satisfait ce que l'on appelle la faim de stimulus (Stimulus Hunger des behavioristes américains). C'est d'ailleurs ce qui pousse les artistes, comme les hommes de marketing et de pub, à présenter du nouveau. Mais lorsque la quantité d'information induite par la novation dépasse la capacité d'assimilation du spectateur, il se produit un effet de désorientation d'abord, puis d'incompréhension, de saturation et d'irritation. Ces réactions sont récurrentes chaque fois qu'on met le public, et même la critique, face à une oeuvre radicalement étrangère à ses habitudes, même si du point de vue de l'histoire de l'art, elle n'est pas novatrice.

Pour qui n'est pas habitué au minimalisme, l'effet déconcertant produit par le plus important des Donald Judd ne se différencie guère d'un des innombrables épigones de l'artiste ou de la superposition de valises dans le magasin Vuitton des Champs Elysées, qui s’en inspire. Il ne suffit donc pas qu'un tableau nous choque pour qu'on lui confère un brevet d'innovation.

Si l'on veut dépasser l'aspect subjectif de l'effet de surprise, pour évaluer la pertinence de la novation en tant que critère stable, on doit définir le champ dans lequel s'exerce le jugement. En d'autres termes, on ne peut dire qu'une oeuvre est novatrice que par rapport aux autres oeuvres comparables, participant d'une même vision et d'une même culture. Il donc est nécessaire au préalable de connaître ce que les scientifiques appellent "l'état de l'Art". Freud disait que celui qui juge, sans prendre la peine de s'informer sur l'état des connaissances disponibles est un charlatan.

Le connaisseur, justement fuit ce travers, en s'informant au mieux et en faisant l'effort d'assimiler les catégories artistiques desquelles se réclame l'oeuvre : postmodernisme, art conceptuel, installations diverses etc. Cela demande une empathie et une patience considérables, qui sont récompensées par une faculté précieuses entre toutes : le discernement. La tâche est compliquée par le fait qu'on peut ne pas disposer des aptitudes, ni des attitudes adéquates. Il est nécessaire alors d'intensifier l'effort d'apprentissage. Bien souvent, les freins proviennent non d'une ignorance, mais d'une trop grande connaissance. Le magasin de formes est alors surencombré et la place manque pour en accueillir de nouvelles. C'est pourquoi des amateurs l'emportent souvent sur des professionnels dès qu'il s'agit de juger des oeuvres novatrices. L'âge - mental, plutôt que physique - est également un facteur sclérosant qui empêche d'accueillir la novation. Enfin, le facteur individuel est déterminant. Pour d'innombrables raisons, souvent obscures, on peut ne pas "accrocher" à tel style ou à tel sujet. On comprend la réaction de rejet, voire de dégoût, qu'éprouvent les spectateurs "normaux" devant certaines installations de Paul McCarthy. Elle est d'ailleurs recherchée par l'artiste. Reste à la transformer en jouissance et en admiration, ce qui n'est pas une mince affaire.

Admettons que l'effort nécessaire pour connaître et apprécier le corpus de référence de l'oeuvre, minimalisme, photoréalisme ou art conceptuel par exemple, ait été consenti. Comment fonctionne dans ce cas l'appréciation de la novation d'une oeuvre soumise à notre jugement? La question admet des réponses différentes selon qu'elle s'adresse à l'artiste ou à son public.

LA NOVATION du point de vue du public et de la critique.

Pour le spectateur, la novation est synonyme de non-répétition, non-redondance par rapport à un champ de référence familier, généralement chronologique (époque, courant, milieu ou se meut l'artiste) ou topologique (culture, tribu, médium).

À son niveau le plus superficiel, la novation permet de conférer un "style", une "manière" ou au minimum, une « singularité » qui permet de reconnaître l'artiste et l’œuvre. Quand on voit une exposition de Bernard Buffet, on dit " c'est bien du Buffet", mais de plus le regard que l'on porte sur certains lieux en est modifié. En voyant le jardin des Tuileries en hiver; on s'écrie "on dirait un Buffet! ". Cette spécificité peut agir à l'intérieur de l'oeuvre de l'artiste. Picasso est connu pour ses nombreuses périodes : bleue, rose, cubiste hermétique, synthétique, classique etc. Jean Dubuffet, on l'a vu, s'est appliqué à changer de manière et à ranger ses créations par périodes successives : sols, vaches ou hourloupe. Tous les mélomanes savent que Beethoven a évolué tout au long de sa vie et que l'on distingue sommairement trois périodes différentes, la dernière se démarquant nettement des autres par son niveau de complexité et son audace formelle.

Cependant, à ce niveau élémentaire, le critère de novation n'est pas suffisant pour évaluer l'importance d'un artiste. Carzou, Picart Le Doux, Lurçat, Marie Laurencin, et bien des peintres mineurs, ont leur style caractéristique. Souvent il s'agit d'un "truc" superficiel pour imposer une marque de fabrique, comme un logo pour un emballage ou un genre pour un couturier. On a beaucoup reproché aux hyperréalistes comme Goings ou Don Eddy, de se singulariser par le sujet traité, l’un ne reproduisant que des cinémas, l’autre des vitrines, ou des cowboys. En revanche, beaucoup d'anonymes peuvent revendiquer une novation importante, souvent collective, notamment au moyen âge. Les tableaux hermétiques de Picasso et de Braque sont indiscernables pour de non-spécialistes.

A un degré supérieur de novation, l'oeuvre est beaucoup plus fortement différenciée. Elle marque une rupture par rapport à tout ce que l'on a pu voir ailleurs. C'est le cas de Francis Bacon, de Balthus, ou d'Antoni Tàpies. C’est chez ce dernier, que la rupture est la plus radicale car elle s'étend, au delà de la manière, à la matière elle-même du tableau, créant presque à partir de zéro un langage expressif dérivé du médium. Nous disons presque, parce que nul n'échappe aux influences de son environnement artistique. Fautrier et Dubuffet ont inspiré Tàpies. Les artistes de support-surface ont également innové en ce domaine.

Il arrive que la rupture soit telle qu'elle influence radicalement notre manière d'envisager la peinture. Pollock avec le dripping et le all-over, a exercé une profonde emprise sur l'Art de la fin du XXe siècle. Les travaux et les concepts de Duchamp, de Schwitters, de Rodchenko et de Kandinsky, ont fait basculer toute l'évolution de l'art et notre regard. Cela ne signifie pas, pour autant que leur apport novateur soit reconnu par tous. Par exemple, Rodchenko, qui pour la première fois dans l'histoire de l'art a utilisé la règle et le compas pour peindre, suivi par El Lissitzky, puis par Moholy Nagy, et tous les formalistes actuels, a également peint trois tableaux monochromes : jaunes, rouges et bleus, devançant largement Yves Klein. De même Rauschenberg qui peignait des monochromes noirs, dans la manière d'Ad Reinhardt, lui-même influencé par Rodchenko, changea brusquement de style en voyant en 1952 les travaux de Schwitters à la galerie Sydney Janis, située sur le même palier de la sienne. On aurait pu alors affirmer, que les assemblages de Rauschenberg n'étaient que des "blow up" de ceux du maître de Hanovre. Très habilement, Rauschenberg détourna l'attention de sa source originale, le maître de Hanovre, en prétendant avoir été inspiré par Duchamp, naturalisé américain. Il flattait ainsi le chauvinisme new-yorkais soucieux de se forger une identité artistique. Par ailleurs, alors que les oeuvres précoces de Schwitters étaient plus novatrices que les "combine painting" de l'Américain, leur faible dimension les privait de l'impact de ces derniers. Le critère de complexité jouait en faveur de Rauschenberg. On peut en dire autant pour Fautrier, de Wols et de bien d'autres artistes, dont le rôle novateur a été occulté par la faible taille de leurs tableaux.

Le public et en particulier les collectionneurs, même les plus conservateurs, ont fini par se rendre au verdict de la postérité : les plus grands artistes, ceux qui ont résisté victorieusement à l'usure du temps, étaient aussi de grands novateurs, et à cause de cela furent incompris, voire raillés et méprisés par leurs contemporains. Les cas de Modigliani, de Van Gogh, de Gauguin et autres peintres maudits, fait partie de la légende.

Or, laisser passer le coche, signifie un manque à gagner important pour n'importe quel financier. Désirant exploiter le filon de la novation, les spéculateurs se dirigèrent systématiquement vers ce qu'ils détestaient le plus, attribuant leur répulsion à leur ignorance. Bien entendu, ce critère, qui pouvait suffire aux snobs et aux mondains était trop grossier pour satisfaire les hommes d’affaires avisés. Des experts, supposés connaître l'ensemble de la production artistique, devaient évaluer le degré de novation de l'artiste et de la « période » du tableau offert à la vente. Ils devaient pour cela formaliser et démontrer par des arguments rationnels, objectifs et vérifiables, l'importance de la marchandise proposée, dans l'histoire de l'art.

Ainsi se développa, pour des raisons le plus souvent mercantiles, une critique d'art très influente, soutenue par les galeries et surtout par les conservateurs de musée qui conféraient une légitimité accrue aux produits artistiques, en leur apposant le label flatteur "sélectionné pour la biennale de Venise" ou "fait partie des collections permanentes du MoMA". Il faut prendre conscience de l'importance de ce marché et des énormes enjeux financiers qui s'attachent au lancement d'un artiste. Des oeuvres de créateurs inconnus du grand public européen, comme Jeff Koons ou Mike Kelley, souvent relativement jeunes, atteignent dans les ventes aux enchères des millions de dollars, équivalent à la valeur d'un hypermarché, et cent fois celle d'une admirable pietà du moyen âge ou de pièces majeures d’artistes confirmés de l’après guerre français, comme Hartung, Poliakoff ou Georges Mathieu. On sait fort bien que la raison principale de cette envolée des prix, réside dans la situation de domination économique des États Unis, ou du soutien des collectionneurs allemands, anglais ou latino-américains, et à l'effondrement culturel de la France, pays éminemment conservateur et dont les classes aisées ont été décimées par la fiscalité la plus lourde des pays développés.

L'alibi invoqué pour masquer ce phénomène peu glorieux, est la novation, censée être l'apanage des pays dominants, ce qui n'est d'ailleurs pas faux. Kosuth, McCarthy, Jeff Koons ou Ed Rusha, sont les étoiles dominantes d'une galaxie d'historiens, éditeurs, milliardaires américains, conservateurs de musée et commissaires d'exposition, qui organisent leur marketing, comme on lance une collection de Ralf Lauren ou de Christian Dior. La référence à la mode n'est d'ailleurs pas fortuite. Les créateurs artistiques, comme ceux de la haute couture, doivent s'imposer dans les médias, et pour cela choquer et attirer l'attention par le scandale et la provocation, ceux-ci par des installations et des happenings, (Chris Burden se faisait crucifier sur une voiture, Joseph Beuys, enfermer pendant trois jours avec un coyote), ceux-là par des défilés de mode extraordinaires, où l'excentricité et la nouveauté sont déterminants.

Une difficulté d'ordre épistémologique guette ceux qui considèrent le critère de novation déterminant et absolu, c'est à dire suffisant pour attester à lui tout seul la valeur d'une oeuvre. Prenons pour nous fixer les idées, un ready-made de Marcel Duchamp, par exemple un porte-bouteilles du Bazar de l'Hôtel de Ville. Quelles sont les justifications de son entrée au musée de Philadelphie?

1. Duchamp a voulu montrer que n'importe quel objet peut être déclaré oeuvre d'art, s'il est exposé dans un lieu spécifique : musée, galerie d'exposition, revue. Cette assertion a été exploitée par la nombreuse descendance de Duchamp : il suffit que l'artiste fasse n'importe quelle merde (au propre, en ce qui concerne Manzoni) pour qu'elle soit considérée oeuvre d'art. Ben écrit sur une ardoise "ceci est une oeuvre d'art" et elle le devient.

2. En sortant de son contexte banal le porte-bouteilles, au lieu de ne le voir que comme un objet utilitaire, fonctionnel, on découvre son potentiel esthétique, qui pour répétée à des milliers d'exemplaires n'en est pas moins valable. Ainsi Léger disait-il : beau comme une hélice d'avion. C’est pourquoi l’artiste a renversé l’objet, en obligeant ainsi le spectateur à prendre conscience de sa forme, en la dissociant de son apparence fonctionnelle et familière.

3. Exposer un urinoir ou un porte-bouteille dans un lieu réservé au rare et au beau, provoque un scandale et attire l'attention du public sur l'artiste. Ce scandale se double d’une inversion caractéristique de la contre-culture. L’urinoir est baptisé Fontaine, et le récepteur d’un fluide réputé sale se transforme en émetteur d’un fluide propre. Les zones de contact entre l’objet et le corps sont également inversées : vulve ou pénis – bouche, bas-haut, ingestion-expulsion. L’association entre ces pôles contraires forme un oxymoron. Et les oxymorons provoquent en nous des réactions émotionnelles : rire, dérision, étonnement, indignation, incompréhension, fascination. Ils ne laissent personne indifférents. L’oxymoron est renforcé par la signature R.Muth. Dans le contexte de l’exposition, on pouvait l’interpréter comme la signature orgueilleuse de l’artiste, mais en fait, c’est le nom du fabricant de pissotières.

4. Le choc produit par le phénomène inhabituel, improbable, de la présence d'un porte-bouteille au milieu de tableaux conventionnels, génère de la néguentropie, c'est à dire de la non-banalité. L'effet produit, est l'inverse du ronron provoqué par l'Angélus de Millet et la Joconde, reproduits à des milliers d'exemplaires, et par cela même, réduits au statut de papier peint.

5. Par antiphrase, on tourne en ridicule la prétention de ceux qui pensent que la présence d'un objet dans un musée, suffit pour lui octroyer une qualité artistique.

Les conséquences de toutes ces justifications aboutissent pratiquement à anéantir la démarche.

1. Il n'est pas vrai que n'importe quel objet puisse être admis dans un musée. Une sélection est obligatoirement présente par la limitation des surfaces disponibles. Autrement - ce qui survient parfois - un balai et un seau abandonnés par mégarde dans un coin de la salle d'exposition, devraient être conservés dans les collections et être reproduits. Ou encore, il suffirait que n’importe qui décrète que son appartement est un musée, pour que tout son contenu devienne oeuvre d'art. Tracy Emin a présenté à la Tate Gallery, le lit jonché de détritus divers sur lequel elle a couvé sa déception d'avoir été plaquée par sa compagne. Sa chambre à coucher était devenue un environnement muséal. Cette oeuvre nominée a lancé l'artiste au pinacle de l'art britannique. Mais je doute que vous eussiez obtenu un succès comparable. En théorie, tous sont égaux devant l’art, mais en pratique certains sont plus égaux que d’autres, comme ces animaux de la ferme de Georges Orwell.

2. Duchamp, contrairement à Léger à propos de l'hélice, n'a pas choisi l'urinoir pour son potentiel esthétique, mais bien au contraire pour choquer, pour montrer que même un objet incongru peut avoir statut d'oeuvre. Par la suite, Dada, Fluxus, et les Jeff Koons, Mike Kelley et autres Paul McCarthy, sélectionneront leurs objets en fonction de leur laideur et de leur mauvais goût. C'est précisément cette surenchère qui attire sur eux l'attention du public et des critiques.

3. Le scandale s'épuise de lui-même lorsque la transgression devient conformisme, la provocation, académisme. Edward Lucie-Smith a constaté ainsi, que le modernisme perd sa raison d'être lorsqu'il va moins loin que les conquêtes et les innovations des années 1910. On ne voit pas en quoi une installation contemporaine est plus audacieuse qu'un des Merzbauen de Kurt Schwitters, ni la merde d'artiste de Manzoni, plus provocatrice que le pichet d'urine de Ben ou de Schwitters. Par ailleurs, la surenchère à la provocation tourne à l'effet de mode, à l'exhibitionnisme et au maniérisme, reflétant ainsi la dérive mercantile d'une société en déchéance, ainsi que Walter Benjamin le prédisait en 1939.

4. Dès sa première apparition, l'urinoir de Duchamp était chargé d'un potentiel néguentropique considérable, lié à l'improbabilité de l'événement. Mais dès le lendemain, l'objet avait perdu le plus clair de son effet de choc, et sa valeur n'était que fétichiste, comme témoin d'un geste esthétique exceptionnel. C'est ce que Hans Richter, l'inventeur de la peinture cinétique et ami de Duchamp, appelait "oeuvre d'art d'un jour". Ce qui est vrai pour l'urinoir, l'est encore plus pour les nombreuses copies de l'objet, produites ultérieurement par Schwartz et portant la signature de l'artiste, à des fins d'authentification, l'original étant égaré. Dans l'art du XXI siècle, nombreux sont les épigones de Duchamp. La surprise s'émousse, et comme pour toute drogue, on est obligés d'augmenter la dose pour secouer la léthargie du public. Ainsi Serrano plonge un crucifix dans un récipient d'urine. Le titre Piss Christ est destiné à provoquer l'interdiction de l'oeuvre par les conservateurs, mais l'oeuvre elle-même est conventionnelle et presque sulpicienne dans son halo romantique. Salvador Dali disait que le premier qui compara les joues de sa maîtresse à des roses était un poète, mais que celui qui répétait la métaphore était sans doute un imbécile.

L'autre risque devant la surenchère, est de se voir rétorquer indifféremment "c'est fou!" ou "And so what?". De même que la frontière entre le ravissant et le décoratif, est tenue, on peut en dire autant de celle qui sépare le repoussant de l'insignifiant. Les conservateurs ont coutume de dire que ce qui est excessif est insignifiant. Le malheur est qu’ils ont tendance à tenir pour excessif le moindre écart pour la norme, ce qui les pousse à considérer l’ensemble de l’avant-garde pour dénuée d’intérêt.

5. La dérision est devenue un lieu commun de l'art post-moderne. Caricaturer l'académisme revient aujourd'hui à caricaturer la caricature de la caricature. Ce qu'il nous faut dénoncer comme académisme aujourd'hui, n'est plus la Joconde, mais sa parodie soi-disant audacieusement provocatrice.

LA NOVATION, NÉCESSITÉ VITALE DE L'ARTISTE

Qu’est-ce qui pousse l’artiste à innover? Cette question est mal posée car elle présuppose que l'innovation est chose naturelle chez tout créateur. Il nous faut auparavant reconnaître les pulsions qui font de la novation soit une nécessité intérieure des artistes, soit une qualité reconnue par leur environnement.

En Chine, à partir des artistes Yuan, l'attitude envers la création se partage entre académiciens et lettrés. Pour l'académicien, l'art vise la perfection, et l'émulation avec les maîtres Song. Pour le lettré, la copie est un carcan stérilisant qui empêche l'authenticité de s'exprimer. L'expression vraie de la spécificité mentale du créateur, calligraphique ou picturale, est le but recherché, c'est à dire la novation au niveau le plus élémentaire : celle qui différencie l'artiste de ses collègues. Avec Wang Yüan C’hi, qualifié de Cézanne chinois, par Jean-Pierre Dubosc, la recherche plastique conduit à des modifications stylistiques importantes. Par exemple le paysage est souvent construit en hélice, les lignes d'horizon ne se trouvant pas sur un même plan.

Ce n'est qu'à partir du moyen âge européen, que la recherche de nouveaux moyens picturaux (la peinture à l'huile) et de nouveaux concepts (la perspective, les rapports harmoniques) se constitue en théorie et devient un but en soi. Cela vaut tout aussi bien pour d'autres arts comme la musique et la littérature. L'attitude scientifique contredisant l'immobilisme religieux s’est propagée aux Beaux Arts.

La sortie progressive de l'anonymat à la fin du Moyen Âge provoque chez l'artiste, le besoin de se différencier non seulement par le fini de son exécution, mais par son style, sa manière. Ce souci devient une obsession à partir du XVIIIe siècle, notamment en musique où se pose le problème des réminiscences. Ces dernières sont redoutables car des mélodies entendues, puis oubliées, peuvent ressurgir après des décennies comme des inspirations faussement originales. La novation est un moyen radical de les éviter. Elle garantit l'originalité du style : il n'y a aucun danger qu'une oeuvre abstraite de Kandinsky plagie Gabrielle Munter, ni un Marcel Duchamp soit inspiré par n’importe quel autre peintre.

Par ailleurs la novation peut s'instaurer lorsque les techniques et les rapports sociaux évoluant, les formes héritées du passé sont incapables de les exprimer. À partir du XIXe siècle, les artistes de l'avant-garde sont de plus en plus sollicités par cet "esprit du temps", titre d'un assemblage de Raoul Hausman. La compétition accrue, les pousse à s'observer et à se jauger mutuellement, afin de mesurer leur place dans l'évolution de l'art. Ils y sont aidés par des critiques théoriciens qui finissent quelquefois par se constituer en arbitres, voire en véritables créateurs. Pierre Restany avait coutume de dire, que les Arman et les Klein, fabriquaient des objets, et que lui fabriquait des artistes.

Enfin, il arrive que le style personnel d'un artiste provienne de la nécessité de rechercher une forme en parfaite adéquation avec une vision interne très spécifique, voire obsessionnelle absente du réservoir disponible. (Bellmer, Balthus, Bacon, Pollock ou McCarthy en sont des exemples parmi des milliers d'autres).

Le problème de la novation d’après Umberto Eco

Dès 1983, les dilemmes posés par la novation ont été évoqués avec une remarquable perspicacité par Eco dans un petit fascicule paru chez Bompiani : Postille a il Nome della Rosa. Il traite de la signification du moderne et du post-moderne et de l'ambiguïté de leurs rapports. Nous traduisons ici, les principaux passages de la section : Le post-moderne, l'ironie, l'agréable.

" ... Le "Post-moderne est déplorablement un terme bon à tout faire (en français dans l'original). ... Chaque époque à son propre post-moderne... dont je me demande si (ce terme) n'est pas le nom moderne du maniérisme, comme catégorie métahistorique. ... L'avant-garde détruit le passé, elle le défigure : le Demoiselles d'Avignon sont le geste typique de l'avant-garde. Puis l'avant-garde va au delà, une fois la figure détruite, elle l'annule, elle arrive à l'abstraction, à l'informel, à la toile blanche, lacérée, à la toile brûlée ... en musique ce sera le passage de l'atonalité au bruit, au silence absolu (Cage).

Mais arrive le moment où l'Avant-garde ne peut plus aller au delà, parce qu'elle a désormais produit un métalangage qui parle de ses textes impossibles (l'art conceptuel). La réponse post-moderne au moderne, consiste à reconnaître que le passé ne pouvant être détruit, il doit être revisité, avec ironie, dans un mode non innocent.

(...) Ironie, jeu métalinguistique, énonciation au carré. D’où, si avec le moderne, celui qui ne comprend pas le je ne peut que le refuser, avec le post-moderne, il est également possible de ne pas comprendre le jeu et prendre les choses au sérieux. "

Eco reflète bien les préventions du monde intellectuel au sujet du "beau" dans l'art, considéré comme une fuite de la bourgeoisie face à sa dette envers les déshérités. S.I.Hayakawa le sémanticien, opposait l'art d'évasion à l'art d'élévation. Pour le culturellement correct, les notions d'évasion, de joli, de divertissement, d'harmonie, de richesse décorative, d'élégance, de distinction et de raffinement, sont amalgamées et frappées d'infamie, déclarées complices de l'opium des peuples.

Il s'ensuit que les notions adverses sont louées comme vertueuses. L'oeuvre progressiste, doit nous ramener sans cesse à la réalité (celle des déshérités, de l'oppression des riches par les pauvres, du tiers monde par les occidentaux etc). Elle doit privilégier l'affreux ou l'austère, le pesant ou le discordant et l'inharmonieux, le misérabilisme ou le vulgaire, le populiste ou le grossier.

Nous avons appelé ce syndrome « Medusa » car il frappe de culpabilisation paralysante ceux qui essaient de s’y soustraire. Il a été initié par les penseurs Adorno et Benjamin et poursuivi par l'école de Francfort et a exercé une influence dominante sur l'art. Cette tendance entropique échappe à l'opposition de moderne et de post-moderne, dans la mesure où dans l'une comme l'autre tendance on trouve des oeuvres "positives" conformes à l'idéal humaniste, et des oeuvres "négatives", l'inversant. Par exemple les oeuvres modernes des Mondrian, des Klee, des Delaunay, des Rothko, de l'abstraction lyrique française, privilégient le beau, l'harmonieux, le raffiné, de même que celles, post modernes, de Bill Viola, de Richard Estes et des photographes Duane Michals, Mapplethorpe, ou Jeff Walls. Cependant il serait vain de nier que c'est la tendance anti-humaniste qui prévaut depuis Dada et qui est devenue la marque même de la respectabilité.

L'EXÉCUTION : professionnalisme et maîtrise

Le but de tout apprentissage, est de conférer une compétence au débutant. Cette faculté permet à l'amateur d'accéder au professionnalisme, et, plus encore, à la maîtrise. Le professionnel possède un savoir-faire supérieur à celui de l'amateur, savoir-faire qui lui permet d'en tirer reconnaissance de ses pairs et subsistance. Ainsi Kant a-t-il été considéré comme le premier philosophe professionnel, vivant de cette discipline. Le professionnalisme est une valeur hautement prisée dans l’univers concurrentiel qui est le notre, où la réussite dépend de la valeur des diplômes, de l’appartenance à une élite, de la présence active aux colloques et dans les publications académiques et corporatistes.

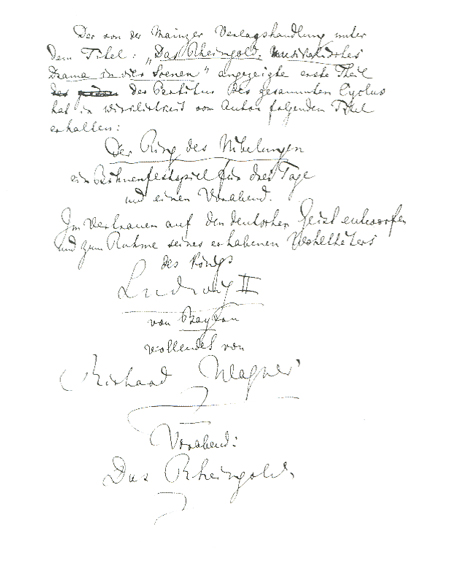

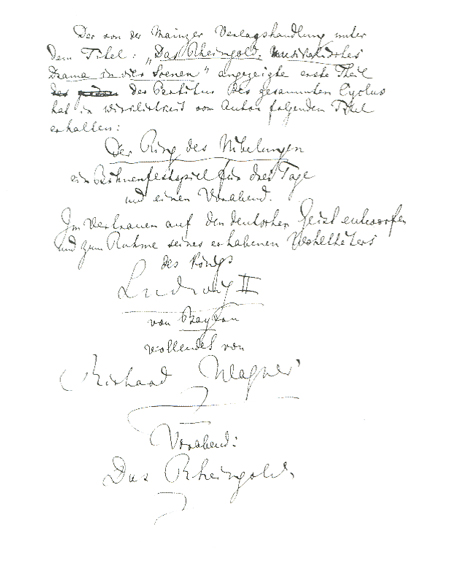

En revanche les lettrés chinois de l'époque Ming, exerçaient la peinture et la calligraphie en amateurs, étant rémunérés comme fonctionnaires de l'administration. Dubuffet était marchand de vins, Wagner, ne suivit jamais aucun enseignement musical, si ce n'est un cours privé chez un médiocre professeur qui s'en débarrassa au bout d'un an. Il fut longtemps considéré comme un autodidacte, ce qu'était d'ailleurs également le douanier Rousseau. Il est à parier qu’à notre époque il n’aurait jamais disposé de la chance de diriger un opéra, ni de composer. Ceci est cependant valable pour les matières hautement formalisées comme les sciences, les technologies, ou la musique. Dans les arts plastiques la notion de professionnalisme dépend beaucoup moins de l'académisme et de l'obtention d'un diplôme, aucune école ne conférant officiellement le statut d'artiste. La plupart des artistes importants de l'avant-garde viennent de la mode, de la publicité, de la décoration, de la photographie industrielle et marketing. S'il fallait définir l'artiste professionnel, on dirait qu'il constitue une entreprise à lui tout seul avec un service de production, de marketing, d'exploitation des produits dérivés; de commercialisation par l'intermédiaire des galeries, de l'Internet, ou des ventes aux enchères. L'image de marque est ici essentielle, comme pour n'importe quel produit de grande consommation, et n'importe quel moyen est licite lorsqu'il s'agit de diffuser en masse l'artiste et sa manière. La pornographie, la violence et l'activisme politique comptent parmi les moyens employés pour lancer la marque. Jeff Koons, s'est exhibé avec son épouse la Cicciolina, dans toutes les postures les plus crues, rehaussées par une bondieuserie perverse à la Clovis Trouille.

La maîtrise, c'est toute autre chose. Le terme désigne la faculté pour l'artiste, de contrôler les moyens disponibles dans son domaine de compétence, puis de les dépasser. D’atteindre la liberté dans la contrainte, l’aisance dans le respect des règles.

Mozart était l’exemple type du maître. Ses œuvres les plus novatrices et les plus savantes, paraissaient classiques et limpides. On l’a justement comparé à Raphaël. Etienne Gilson a montré que le passage à l'acte, de la vision interne d'un projet artistique, à sa réalisation matérielle, est un processus extrêmement pénible, souvent sanctionné d'échecs. Le Maître se joue de ses obstacles. Il est capable non seulement d'innover, mais de porter l'innovation a son plus haut degré d'aboutissement.

La maîtrise est d'autant plus difficile à exercer que la vision est plus audacieuse, plus nouvelle et que le médium qui doit la faire atterrir dans le public est moins ductile. Le poète et le sculpteur qui doivent se battre avec l'inertie des organisations et de la matière. Pour l’ex-athlète Matthew Barney, c’est en cette résistance opiniâtre contre l’adversité et les obstacles que réside la maîtrise qui fait le chef d’œuvre.

Le néophyte tend à confondre la maîtrise avec le "bien peint", le "fignolé", en un mot, tout ce qui aspire à des prix académiques. Eric Satie disait méchamment de Maurice Ravel qu’il avait refusé la Légion d’Honneur, mais que toute son œuvre la réclamait. Les Bouguereau, les Dali, les Bravo, et les post-modernes imitation d'ancien, forcent le respect du grand public conservateur, par leur minutie et leur léché. "Tous ne peuvent pas faire ça, chapeau!" s'exclame le béotien, qui au contraire, raille Paul Klee, s'exclamera devant un tableau cubiste : "Mais ça ne ressemble pas à mon oncle!"

Le trompe l'oeil est le refuge suprême du professionnalisme depuis Xeuxis, et l’épate public par excellence. C'est une des raisons pour lesquelles les hyperréalistes ont été dévalorisés, artisans consciencieux, que les conservateurs et les critiques d'art, ont honte d'aimer. C'est aussi ce qui pousse les artistes soucieux de respectabilité, à introduire dans leurs oeuvres du "mal peint", de la licence, à l'exemple de la "bad painting" du dernier Picasso, et des dessins de Petitbon et de McCarthy. Mais cette dichotomie est trompeuse et s'inverse souvent à l'analyse approfondie de oeuvres.

Tout d'abord, contrairement à une opinion largement admise pas le grand public qui se presse dans les expositions d'Art Contemporain, la perfection dans l'art de peindre ou de sculpter, n'est pas l'apanage des Grecs de l'époque classique, ni des Italiens de la renaissance. De nombreux artistes peu connus, font des portraits qui ne le cèdent en rien, en précision, à ceux de Dürer, et les Chuck Close et les Goings, sous ce rapport forcent l'admiration, comme, dans le domaine de la sculpture, John de Andrea et Ron Mueck. En revanche le béotien impressionné par les performances des hyperréalistes, peut considérer que Twombly par son trait hésitant, ou que les peintures enfantines inspirées des Manga ou de la BD, manquent de technique. Ils sont d'autant plus confortés dans leur opinion que nombre des artistes de l'avant-garde, n'ont pas fait d'études artistiques, et utilisent des moyens qui ne garantissent aucune durabilité. "Ce qui se fait avec le temps tient avec le temps" dit le dicton bourgeois. "Ce qui se fait à la va-vite, n'a qu'une vie éphémère" affirme une certaine avant-garde qui ne prétend d'ailleurs nullement viser à l'immortalité, et pour qui le contemporain porte la marque de l'éphémère, du périssable.

Lorsqu'on dépasse ces réactions simplistes, on se rend compte que bien des oeuvres qui paraissent parfaitement exécutées manquent des qualités essentielles de la haute qualité : la force et la vie. Elles sont aussi inertes que les monuments néoclassiques et lassent à la longue. Cremonini est un excellent peintre. Il a fait des paysages de plages d'une grande originalité, pleines d'atmosphère et témoignant d'un sens très sûr de la couleur. Il a d'ailleurs été professeur à l'école des Beaux Arts. Mais à la longue ces tableaux perdent un peu de leur intensité et paraissent lourds et exsangues lorsqu'on les compare à certaines compositions de Joseph Baldessari qui heurtent de prime abord. La force de ces dernières, à l'examen approfondi, n’est pas due au hasard. Elle est le fruit d'une habilité consommée, d’un art de la mise en place et de l'harmonie des couleurs, qui, en dépit d’une trompeuse maladresse, dissimule un métier et une qualité suprêmes. On peut en dire autant des oeuvres apparemment provocatrices, du Grand Verre de Duchamp, aux installations de Matthew Barney, qui sont le résultat d'une réflexion minutieuse et approfondie.

Le fini de l'exécution est un des éléments départageant les oeuvres d'un même artiste, à degré de complexité et de novation constants. Les dernières toiles de De Chirico, sont des remakes de sa période métaphysique. La qualité de leur exécution surpasse même ces dernières par la transparence et la luminosité des teintes. Mais il leur manque le souffle de la novation caractéristique des premiers chefs-d'oeuvre. Kandinsky, dans sa période parisienne, essaya de surpasser en qualité picturale, les improvisations de la période géniale. Mais la force en était absente. La qualité n'est donc pas un critère unique, loin de là. Mais il n'en demeure pas moins que pour une période donnée d'un peintre, c'est le critère déterminant. Beyeler, le grand galeriste, refusait de s'intéresser à des tableaux qui n'étaient pas magistraux et se priva ainsi d'ajouter un Jasper Johns à sa fondation, faute d'en obtenir d'une qualité supérieure. La novation, la complexité d'une oeuvre, ne suffisent pas d'en faire une pièce exemplaire, lorsque la qualité n'est pas à son plus haut niveau de réalisation.

Thursday, 23 July 2009

CHRONIQUE

COLLECTIONNER, ÇA VOUS DIT?

Collectionner c'est être en contact avec des opportunités, comme telle vente aux enchères dans une station balnéaire où l'ennui vous guette, mais ça peut être aussi un esprit, que vous avez dans le sang. Carl Gustav Jung, vous dit qu'il est dû à l'introverti qui fait des crises d'extraversion. Normalement un introverti est replié sur lui-même, ramenant tout à lui, l'incitant à la prise de distance par rapport à l'environnement. Mais lorsqu'il est séduit par telle marotte, telle tentation d'un objet désiré, il s'oublie. Il est dévoré par l'objet, phagocyté. Il perd tout sens de la mesure et chante se mérites sous tous les tons . Mais l'esprit de la collection ne se borne pas à l'amour éclectique d'une catégorie d'objets. Il s'y ajoute un besoin de complétude. Il faut que la collection soit complète, la série respectée, autrement dit comme un puzzle qu'il faut achever. Mais il est rare que dans l'univers des collections on atteigne ce degré de complétude, d'autant plus que l'on trouve quelquefois des pièces en double, et que d'autres sont hors portée, gelées dans des musées.

Continuer à lire sur le corps du blog.

Journal des temps d’innocence, suite.

LES ITALIENS

Les troupes d’occupations étaient composées d’italiens (les plus nombreux je suppose) et d’allemands. Les soldats, les capitaines, les commandants, réquisitionnaient des appartements selon leur hiérarchie pour y loger. En fait ils trouvaient commode d’y conserver les habitants, dont les femmes faisaient la cuisine, tenaient le ménage et les hommes n’étaient pas plus encombrants que les gosses. Les arabes étaient au pied des allemands dont ils admiraient la force et la dangerosité. Les italiens étaient très recherchés car ils protégeaient la population des allemands qui se livraient à des pratiques dont on ne parlait qu’à mi-voix devant moi. Ma mère avait sorti le portrait en uniforme de son père, le médecin militaire adulé et séducteur. J’ai encore dans mon mémorial personnel cette photo encadrée par le sicilien Montefiore. Les italiens étaient aussi gentils, aussi conviviaux que ceux qui nous servent au Royal aujourd’hui. Ma sœur allait à l’école des bonnes sœurs et moi-même au collège italien où j’étais en « quarta superiore » c’est à dire en huitième. Je prenais des leçons avec une adorable demoiselle, la signorina Tamaro. Mais trois jours après elle vient nous voir en pleurs. Sa mère venait inopinément de mourir. La pauvre signorina était occupée à teindre en noir vêtements, chaussures, voiles… Elle suscita dans la colonie italienne une immense compassion dont je me souviens encore.

Le collège italien était superbe, tout en marbre et en bois patiné, les livres édité par Mussoloini « Italiani all’estero » , Italien à l’étranger, étaient somptueux, édités sur beau papier glacé, mais un peu partout la photo du duce, mâchoire conquérante. Le compagnon de ces manuels, étaient un recueil de nouvelles célébrant l’héroïsme et l’abnégation : cuore , de De Amicis. C’était le best seller absolu.

Moi, je préférai et de loin les contes de fées italiens, comme « Spera di sole » ou encore les contes de Grimm et d’Andersen, et la collection « contes et légendes » de l’éditeur Nathan qui me faisaient rêver. Ce n’est que bien plus tard que je retrouvai cette ambiance féérique dans Le Jardin des Grenades d’Oscar Wilde, en particulier « Le Pêcheur et son âme » repris dans « Le docteur Faustus » de Thomas Mann. Tout un réseau de rêves archétypiques qui s’incorpora indissociablement aux soubassement de mon esprit.

Le Capitaine Marinelli qui réquisitionnait notre appartement, était une personne délicate de sentiments, il faisait l’éloge de la cuisine familiale à laquelle il contribuait par des victuailles succulentes venues d’Italie : pains de sucre enveloppés de papier violet, et des panettoni. On mangeait en effet très bien : des sformati de maccheroni à l’œuf, des polpettoni, hachis de viande aromatisés et rôtis, gelati faits maisons dans la vieille glacière. On avait la paix, car mon père n’osait plus hurler, et était malgré tout impressionné par les compliments du Capitaine. Par la suite Marinelli devint notre plus cher ami et nous acceptâmes son hospitalité à Todi, en Ombrie.

Une ombre plana sur nous lorsque nous apprîmes la mort de l’aide de camp Pavia, un attachant jeune homme, tout dévoué à son capitaine et d’une rare modestie. Le capitaine fut longtemps déprimé par ce deuil.

Ce fut je crois vers cette époque (ou avant ?) qu’eut lieu le mariage de Paul Bessis, le neveu de ma mère, et de mon amour d’enfance Marcella Morpurgo. Les Morpurgo étaient une des plus grandes familles patriciennes d’avant l’occupation par la France. Marcella était mon idéal de femme : elle ressemblait à un Botticelli, en particulier à Venus sortant des flots. Mais les pommettes hautes, les yeux d’un vert émeraude transparent, lui conférait un je ne sais quoi de slave. Le couple fut bien assorti et il survit encore aujourd’hui dans la banlieue parisienne. La réception nuptiale se tint à la propriété des Morpurgo, une colline nommée Dar Naouar, située par rapport au chemin de fer de l’autre côté de Sidi Bou Saïd. La résidence d’été fut à la libération, losque tous les italiens furent chassés de Tunis, un hôtel pension de famille.

LES ALLEMANDS

On n’en parlait pas devant moi, si ce n’est à voix basse, comme un sujet honteux. En fait les italiens crevaient de trouille devant eux. Ils ne comprenaient pas ce qui leur arrivait. Il faut vous dire que la culture italienne est totalement incompatible avec la pensée germanique. Autant les italiens sont flexibles, polychrones, « alla buona » (conviviaux), humains, arrangeants, prêts à tous les compromis y compris malhonnêtes, sceptiques à l’égard de tout pouvoir, adorant les enfants, autant les allemands sont rigides, monochrones, guindés, inhumains à force de discipline(befehl ist befehl), ne tolérant pas les exceptions, respectueux du pouvoir et de la règle sans même réfléchir, agissant par réflexe, et aussi insensibles à la vulnérabilité d’un enfant autres que les leurs. Fanatisés ils sont capables des pires monstruosités sans l’ombre d’un remords, comme si les codes moraux ne sont pas inscrits dans leurs gènes, mais injectés de l’extérieur.

Nous disions les boches, les italiens disent « tedescacci ». Ce qui aggrave la détestation des italiens est la traditionnelle haine à l’égard des autrichiens. Dire « gli austriaci » les autrichiens, entraine toujours des connotations négatives pour l’imaginaire populaire de ce pays. En France au contraire, il se trouve toujours des gens pour respecter la force allemande et sa discipline, tout en s’opposant à elle. Alors qu’on se moque des « maccheroni », marque de mépris envers les italiens, on prend au sérieux les boches.

Voici donc le contexte dans lequel était plongée la colonie italienne de Tunis, originaire de Libourne (Livorne) ou de Gènes, et solidaire de l’occupant italien, tous philosémites par réaction.

De mon balcon il m’arrivait de voir et surtout d’entendre des compagnies défiler au pas de l’oie et chantant de beaux chants harmonieux. C’était les allemands et c’était tout juste si on ne se signait pas en les entendant.

L'EXPULSION BRUTALE DES "MACARONIS"