Tuesday, 14 April 2009

CHRONIQUE

Wagneriana

Ma collection wagnerienne, l'une des plus importantes du monde, à la notable exception des fonds de Bayreuth, insurpassables, qui sont au compositeur, ce que le Centre Klee de Berne est au peintre : un quasi monopole, cette collection wagnerienne se trouve en dépot dans les sous-sols protégés de la BNF et elle y restera. Je n'ai pas envie qu'elle connaisse le sort de ma collection de Stylos. Au moment de m'en séparer mentalement (elle n'est plus dans le foyer de mes préoccupations), je désir esquisser pour vous en quelques lignes, son plan et sa place dans l'oeuvre du Maître de Bayreuth.

Mea culpa

Notre ami Herbe vient de me donner une belle leçon de modération. Il m'a rappelé que Chronic'Art m'a consacré un long entretien. Evidemment je ne puis l'oublier puisque c'est ainsi que j'ai eu vent de ce magasine. Mais j'ai eu le tort demêler le linge sale du linge propre, et il y a évidemment des pages tout à fait valables et interessantes, avec de l'humour décapant et créatif.J'en prends pour exemple la dernière de couverture du magazine, due à Jonathan Knowles et détournant la (vraie) publicité de Desperados.

Mon attitude drastique et intolérante contraste avec l'état d'esprit des américains de Los Angeles. Mes amis, le docteur Benichou le plus compétent des spécialistes de son dimaine, et son épouse Renata qui est l'âme créatrice de sa boutique de lingerie et de textiles de très haute qualité, reviennent enthousiastes de cette ville où réside leur fille qui vient d'avoir un beau bébé. Le docteur Bénichou qui ne s'est pas faute de fustiger les prix déments et la qualité rétrograde de la médecine, bien supérieure dit-il en France, a loué au contraire l'esprit de solidarité des critiques américain. Ayant assisté à la Walkyrie avec le jeu de Domingo dans le rôle de Siegmund,le blond et jeune héros d'excellents chanteurs et un bon chef d'orchestre,il fut dirigé par la mise en scène indécente, comme les autres productions avant-gardistes du Ring. Les critiques comme le public détestèrent cette mise en scène et exprimèrent leur mécontentement. Mais les Etats-Unis ne sont pas l'Europe et on ne vit pas de subventions. Encore faut-il convaincre les supporters, les sponsors et les mécènes. Or critiquer ouvertement par voie de presse cette représentation, c'était pénaliser lourdement la louable tentative de l'opéra pour remonter le niveau culturel de la Ville. Ils se gadèrent donc de toute critique trop méchante et louèrent hautement les aspects positifs de la représentation, par solidarité envers leur Opéra.

Pour en revenir à Chronic'Art, ce magazine très aimablement m'assure le service de la publication, et sans aucune arrière-pensée commerciale comme les autres journaux. C'est ne guère les remercier que de tout focaliser sur un article qui heurte mes valeurs. Donc Mea Culpa et merci à notre ami Herbe pour sa leçon.

Et que vient faire Wagner dans tout cela?

Rien, bien évidemment ! Je crois tout simplement une échappatoire pour ne pas avoir à traiter les sujet ! On a consacré tant de centaines de millier de pages (en 1900 on a plus écrit sur Wagner que sur n'importe qui d'autres, y compris Napoléon, Jesus Christ excepté!) les miennes comprises, que comment écrire sur le Maître de Bayreuth qui ne soit pas une de ces vulgarisations que vous trouverez dans toutes les pochettes de disques? J'ai eu une idée inédite, c'est de vous faire participer à ma découverte très progressive, et peu glorieuse, de Tristan et du Ring.

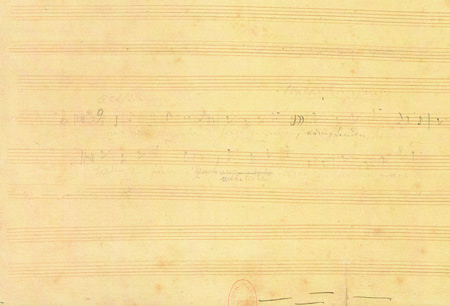

Ci-dessus, la première esquisse connue d'un leitmotiv : ici écrit au crayon puis effacé, le motif de la chevauchée des Walkyries

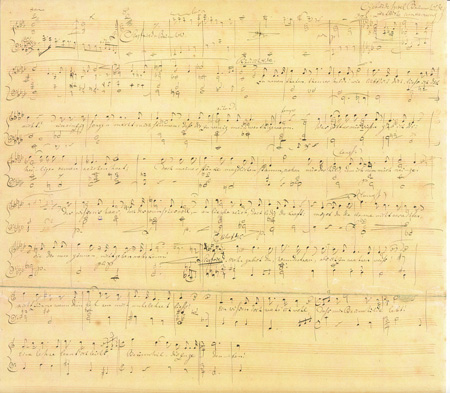

Ci-dessus, le manuscrit dit de Paris de la partition de Siegfried's Tod, du 12 Août 1850.

Elle est précédée, sans doute d'un jour par l'esquisse de Washngton dont le manuscrit de Paris constitue la mise au net à l'encre et comprenant les deux premières scènes (Duo Siegfried-Brünnhilde) .Elle provient de la collection Louis Barthou qui l'a mise en dépot à la BNF et retirée au moment de l'occupation allemande. Elle reparut chez Sotheby's en 1993 où je me battis contre Bayreuth soutenu par la Deutsche Bank. Je suppose que c'était le manuscrit le plus cher au cm2 F, J'ai tenu à ce qu'elle regagne la BNF, son lieu d'origine, où dort paisiblement dans les sous-sols bien gardés.

Les débuts d'une initiation

Que mes internautes veuillent bien de placer pendant les années cinquante, celle où je découvris Wagner. L'occasion en fut donnée par les représentations de Tristan et du Crépuscule des Dieux par Kirsten Flagstad et Max Lorenz deux idoles, incontournables (encore que Lauritz Melchior surpassa largement Lorenz). Georges Sebastian dirigeait l'orchestre et les gens faisaient la queue à partir de deux heures du matin avec leur chaise pliante !

Mais il faut revenir aux débuts de ma relation avec Flagstad. Dans mon ignorance je ne savais pas que c’était la plus grande cantatrice de sa génération. Elle venait d’accepter de chanter à Paris au Palais de Chaillot qui abritait une très élégante salle de concert, pour ses débuts après l’après-guerre. Elle avait été soupçonnée par les américains d’avoir été pronazie, parce que pendant la guerre, cédant aux appels désespérés de son mari (le second, le premier était un Suédois, Lars Hall qui la détestait) elle abandonna le Met pour le rejoindre. Johanngsen, son deuxième mari faisait partie du parlement Kisling (si j’orthographie correctement ces noms) qui collaborait avec les troupes d’occupation. Dès qu’elle arriva, elle enjoignit son époux de donner immédiatement sa démission. Ce qu’il it aussitôt. Résultat : il fut arrêté et mis dans un camp de concentration. Sa femme dut se cacher chez son chauffeur. Au lendemain de la guerre, tous deux respirèrent : enfin libres. Mais cette trêve fut de courte durée. Ils furent mis en arrestation et Flagstad dut encore se cacher et faire appel au témoignage du Grand Rabbin de New York, et au Général Mac Arthur pour retrouver sa liberté. Elle apprit ainsi que c’était Lauritz Melchior, le plus grand chanteur héroïque wagnérien du siècle qui avait monté une coterie contre elle. Charmant ! Mais son mari n’eut pas cette chance car poursuivi ainsi que la fille de Flagstad Else Hall, par la haine tenace de Lars Hall, dit Lasse, il fut soumis à tous les pires traitements et mourut en camp de concentration, qui pour être « allié » n’en avait pas moins appris les méthodes nazies.

Entourée de soupçons elle ne regagna jamais l’Amérique que je sache, et fit ses débuts à Paris. Ce jour-là M.Horwitz, son imprésario et Hans-Willy Haeusslein, son accompagnateur furent envoyés me voir de la part de Bruno Sibert, le directeur du Grand Hôtel où je résidais à demeure avec ma famille, et qui avait mis gracieusement à ma disposition un studio pour mon piano. Ledit piano était un misérable Gaveau droit loué chez Hamm et tout le temps on devait le rafistoler. Un jour c’était le marteau qui se décoller, puis c’était au tour d’une corde qui pétait, un vieux rafiot. J’acceptai de le prêter à condition d’avoir une place gratuite au concert. Flagstad en riant accepta bien volontiers. C’est ainsi que j’entendis cette voix merveilleuse tout près de moi. Elle répétait assise, car la station debout la fatiguait. Je me pris de sympathie pour cette femme au maintien d’une grande noblesse et aux manières modestes et chaleureuses. Elle chanta des lieder de Grieg et d’autres dont je ne me souviens pas bien.

L’année d’après, on donna Tristan et Crépuscule des Dieux à l’opéra de Paris. Le chef d’orchestre était Georges Sebastian, Max Lorenz, le meilleur après Melchior, une vois déjà sur le déclin, Elsa Cavelti, en Gutrune et en Brangaene si je ne me trompe. C’est à cette occasion que les Parisiens munis de chaises pliantes, firent la queue à partir de deux heures du matin pour tenter d’avoir deux places (quota alloué). Moi j’étais très fier d’avoir été invité. Je me retrouvai dans les coulisses avec Vincent Auriol le Président de la République avec les très rares personnalités admises à la loge de Flagstad.

Au lycée Carnot, j’étais le dernier de la classe, évité comme un pestiféré, humilié et pis encore par mes camarades. Le premier était un certain Nicolas Martin, demi-suédois qui était mon idole et qui me considérait comme un intouchable indien. Dès qu’il apprit que Kirsten Flagstad chantait chez moi, son attitude bascula et il me considéra avec respect. C’est ainsi que dans l’intervalle des doubles portes qui menaient à mon studio, nous nous entassâmes Jean Salacroup, Claude Gauthé, Martin et moi-même pour entendre la voix d’or.

Berthe Lapp, une élève de Hans Pfitzner, qui fut mon professeur de piano pendant trente cinq ans, prit la chose tout autrement. Il faut mériter cet honneur, me dit-elle et pour commencer, déchiffrer toute la partition de Tristan. Elle m’obligea à me faire ingurgiter des pages incompréhensibles où j’étais incapable de distinguer les fausses notes de notes correctes. Ce fut une purge dont je me souviens encore, car, comme tous ceux qui commencent tard le piano, j’étais très mauvais en lecture directe d’une partition. Quant au Ring, elle me l’expliqua à sa manière, péremptoire, confuse et je l’appris plus tard quelque peu fantaisiste. Il était alors impossible de se procurer la moindre traduction et on devait se contenter des minables informations délivrées par les non moins minables programmes de l’Opéra.

Le soir de la première, je me munis d’une petite lampe de poche et de la partition. Avant même le prélude de Tristan je suffoquai. J’étais assis à côté d’un mastodonte dont la fourrure me chatouillait les narines. C’était Madame Lorenz ! Puis le prélude du drame musical déploya ses sortilèges. Je ne reconnus pas dans cette musique troublante et mélodieuse, le fatras de dissonances de la transcription pour piano. Je fus si surpris, si saisi, que j’éteignis ma lampe de poche et que je me mis à pleurer. L’émotion était si forte, qu’elle m’empêchait de bien entendre la musique ! Le problème, est que par la suite je ne comprenais rien à cet océan de sons, à une intrigue qui m’échappait, soupe sonore informe où flottaient comme des algues, des lambeaux de mélodie. J’en conçus une forte antipathie pour l’œuvre, qui ne me conquit que bien plus tard au CDMI. J’y reviendrai.

Au quatrième étage du Grand Hôtel, sur la vaste cour intérieure, donnaient les chambres à demeure de Bruno Sibert et ses deux filles amies de Marina, Georges Sebastian le chef wagnérien de l’Opéra de Paris, et occasionnellement Kirsten Flagstad, Elsa Cavelti, Max Lorenz, Paul Schoeffler (Gunther) et quelques autres artistes. C’est ainsi que je nouai des relations amicales avec ces grands interprètes. Dans la première de gala, le smoking-robe longue, était de rigueur. Je demandai à mon père de m’en offrir un pour l’occasion, mais il refusa. Je dus me contenter d’un costume bleu un peu râpé, mais fait sur mesure, car la confection n’existait pas.

Je fus tout de suite conquis par le Crépuscule des Dieux. Ce qui me remplit de délices, ce fut la mystérieuse – ennuyeuse – scène des Nornes. Dans la mise en scène de Hans Tietgen, et les décors tout à fait usés d’avant guerre, on voyait une mystérieuse lueur rouge s’accroître, puis décroitre avec une régularité mécanique. Je ne savais pas qu’elle était censée représenter la barrière de flammes qui protège le rocher des Walkyries. Brünnhilde était vêtue comme une déesse grecque : habillée de blanc avec une cape rouge, elle était irréelle, figure mythique d’une noblesse indicible. Puis j’adorais le voyage de Siegfried sur le Rhin, car il y avait un passage de glockenspiel, comme celui de Papageno dans La Flûte Enchantée. J’adore les clochettes et un de mes grands regrets de ne plus pouvoir les entendre à cause de la perte de mes fréquences aigues. Et il y avait aussi un rideau de flammes spectaculaire qui faisait un bruit infernal, lorsque Siegfried masqué, amnésique, halluciné, pénètre sur le rocher des Walkyries pour violer Brünnhilde. Enfin, j’étais enchanté par la fin, alors que le palais de carton pâte s’écroule avec fracas, et par le musique de la fin qu’on trouvait en disques par Fürtwaengler et Flagstad. Voilà ce qui me donna envie de mieux connaître le Ring. Il me fallut attendre plusieurs années avant d’avoir une traduction fidèle : celle de Louis-Pilate de Brinn’gaubast (ça ne s’invente pas) et les commentaires d’Edmond Barthélémy, livre édité en 1894 chez E.Dentu. Je le trouvais à Vittel dans la bibliothèque de prêt et je le volai sans scrupules. Enfin j’allais connaître l’intrigue du Ring. Le bon Louis-Pilate était un propagandiste acharné et son zèle aujourd’hui comme son style, déclencherait les fous-rire. On aurait tort car il fallait du courage pour défendre devant l’intelligentsia de l’époque une œuvre aussi sulfureuse.

Je fus tellement content de posséder ce précieux volume, que je le fis relier en chagrin rouge et en satin noir. Je viens de l’ouvrir et une épouvantable odeur de brûlé s’en dégagea. Le papier de l’époque chargé de pâte de bois se décomposait. Les pages étaient brunies, bientôt elles tomberaient en lambeaux.

J’appris ainsi ce qu’était un leitmotiv. Par la suite je me procurai tout ce que je pus trouver concernant la Tétralogie (nom français donné au Ring) mais la date décisive fut la représentation de l’ouvre pour son centenaire, qui fut aussi celle de la création du Théâtre de Bayreuth. Au début ce fut un scandale épouvantable : les vieux crabes nationalistes plus ou moins nazis hurlèrent et firent un grabuge épouvantable dans la salle. A bas les Français, banderoles haineuses, cris d’animaux, sifflets cela n’arrêtait pas. L’année d’après ils ne revinrent plus à notre soulagement. Ce moment est immortalisé par une cassette radio que je possède encore et la représentation elle-même éditée en DVD un must absolu. Je revins quatre fois de la première à la dernière, et je fus très impressionné par l’exposition « Der Ring Heute » , le Ring aujourd’hui. Ce fut alors qu’il y eut une vente aux enchères, très bon marché mais où je fus freiné par ma femme. J’achetai quelques pièces intéressantes et manquai des choses précieuses : des albums complets des photos à partir de la création, le haut de forme de Wagner, acheté par un jeune américain répondant au nom de … Richard Wagner ! les costumes et robes de bal de Cosima, et toutes sortes de mémorabilia.

Ce qui fut décisif, fut ma rencontre avec Pierre Boulez qui m’incita à écrire mon Encyclopédie du Ring. Le premier manuscrit fut revu et commenté in extenso par François Regnault, le dramaturge de Chéreau et revu ensuite par Pierre Boulez. Lorsque plusieurs années plus tard le livre de 1700 pages consacrées au Ring paru chez Fayard, Boulez me fit l’honneur insigne et exceptionnel de m’écrire sa préface et d’accepter qu’il lui soit dédicacé. Par la suite il fut le premier avec l’académicien Leroy-Ladurie à se rendre aux Capucins pour prendre connaissance du précieux manuscrit de 1850.

QU’EST-CE QUI M’ATTIRÉ CHEZ WAGNER ?

Bien entendu ce que je viens de relater est de la petite histoire personnelle. Abordons maintenant la substance même de mon initiation.

Au début j’étais très attiré par le Vaisseau Fantôme et j’avais horreur de Tannhäuser et aussi, dans une moindre mesure par Lohengrin. Toutes ces histoires pseudo médiévales de chevalerie me rappelaient fâcheusement la mode décadente de l’époque pour tout ce qui était d’avant la Renaissance. Et puis, cela manquait de cohérence. Le Vaisseau Fantôme au moins était un opéra romantique réussi dans la ligne du Freischütz, en plus puissant, et d’une grande homogénéité.

Dès que je découvris Tristan je compris que j’étais en présence de quelque chose d’une toute autre envergure. Ce n’est pas à l’Opéra que je pris conscience de ce qu’était le drame musical, mais au CDMI. Il faut vous dire ce qu’était le Centre de Documentation de Musique Internationale, abrité chez la Maison Heugel, le célèbre éditeur de musique, rue de Richelieu. Comme son titre ne le dit pas, on y trouvait une ample discothèque vouée à la Musique Contemporaine. C’est là que je découvris des passages des Gurrelieder de Schoenberg, (le chant de la colombe blessée).

L’interprétation-culte de Furtwängler, Flagstad, Ludwig Suthaus (moins connu) venait de sortir en microsillon. Elle consistait en cinq ou six disques si je ne me trompe enfermés dans une horrible pochette criarde. Vous pensez bien que je n’avais guère les moyens de me les payer, aussi me précipitai-je quand le CDMI organisa une audition, à raison d’une face de disques par séance. On était assez nombreux et l’ambiance était respectueuse et passionnée. Je m’amenai avec ma partition, et là je découvris un monument inédit de complexité et d’intégration couplé avec une extraordinaire hardiesse qui évoquait les Gurre-Lieder mais en plus novateur ! J’admirai toutes les lignes d’un contrepoint digne de Jean-Sébastien Bach, une telle liberté prise avec la tonalité, qu’elle paraissait suspendue, annihilée par les incessantes modulations, qui en rendaient le déchiffrage aussi difficile. L’armature de dièses et de bémols était sans cesse modifiée et il fallait se battre avec les doubles dièses et autres gracieusetés.

Mais toutes ces difficultés disparaissaient à l’écoute assistée par la partition et je compris que le sortilège dégagé par le vieil enchanteur était en grande partie dû à une élaboration très technologique, bien étrangère aux qualificatifs amphigouriques des fans wagnériens. Certes, une violente passion pour Mathilde Wesendonk aussi factice du côté d’une snobinarde bas-bleu que d’un homme sans ressources trop heureux de taper son mari, et en échange de cet argent de divertir sa femme. Lorsque après une scène de ménage de Minna Wagner qui le contraignit à l’exil à Venise, Mathilde disparut brutalement de ses pensées et il ne lui dédia même pas la version de luxe de Tristan. Lorsque plus tard elle et son mari lui rendirent visite obséquieux à son fief de Bayreuth, il les reçut froidement. Alors cette passion ? Bien qu’imaginaire elle était réelle, elle s’adressait à des personnages existants mais qui servirent de support à Tristan (Wagner) Isolde (Mathilde) et le Roi Marke, le cocu, (Wesendonk). Cette passion servit de moteur, de réservoir énergétique, et Dieu sait s’il en fallait pour créer ce monument de complexité.

Ce ne fut que plus tard, que je m’aperçus que Tristan n’était qu’un satellite, comme les Maîtres Chanteurs d’une œuvre déjà en cours et d’une amplitude, d’une complexité de plusieurs ordres de grandeur supérieure : Der Ring des Nibelungen, dit en France la Tétralogie, bien qu’il s’agisse d’une Trilogie précédée par une introduction, et quelle introduction ! Rien moins que Rheingold, L’Or du Rhin.

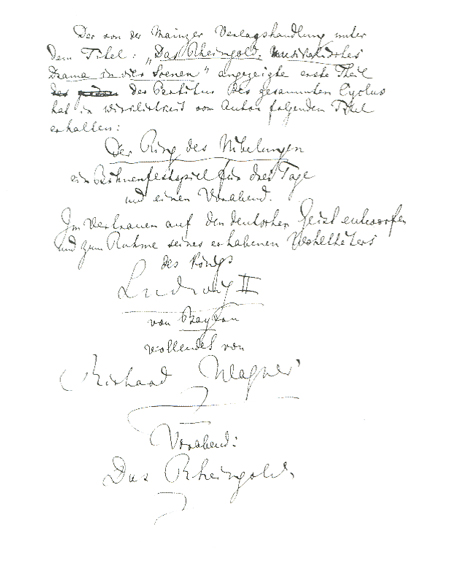

Frontispice du Ring, manuscrit destiné à l'éditeur. Coll. B.L.

Lire la suite dans le corps du billet ("continuer à lire").

Qu'est-ce qui m'a attiré chez Wagner? (Suite)

Bien entendu ce que je viens de relater est de la petite histoire personnelle. Abordons maintenant la substance même de mon initiation.

Au début j’étais très attiré par le Vaisseau Fantôme et j’avais horreur de Tannhäuser et aussi, dans une moindre mesure par Lohengrin. Toutes ces histoires pseudo médiévales de chevalerie me rappelaient fâcheusement la mode décadente de l’époque pour tout ce qui était d’avant la Renaissance. Et puis, cela manquait de cohérence. Le Vaisseau Fantôme au moins était un opéra romantique réussi dans la ligne du Freischütz, en plus puissant, et d’une grande homogénéité.

Dès que je découvris Tristan, je compris que j’étais en présence de quelque chose d’une toute autre envergure. Ce n’est pas à l’Opéra que je pris conscience de ce qu’était le drame musical, mais au CDMI. Il faut vous dire ce qu’était le Centre de Documentation de Musique Internationale, abrité chez la Maison Heugel, le célèbre éditeur de musique, rue de Richelieu. Comme son titre ne le dit pas, on y trouvait une ample discothèque vouée à la Musique Contemporaine. C’est là que je découvris des passages des Gurrelieder de Schoenberg, (le chant de la colombe blessée).

L’interprétation-culte de Furtwängler, Flagstad, Ludwig Suthaus (moins connu) venait de sortir en microsillon. Elle consistait en cinq ou six disques si je ne me trompe enfermés dans une horrible pochette criarde. Vous pensez bien que je n’avais guère les moyens de me les payer, aussi me précipitai-je quand le CDMI organisa une audition, à raison d’une face de disques par séance. On était assez nombreux et l’ambiance était respectueuse et passionnée. Je m’amenai avec ma partition, et là je découvris un monument inédit de complexité et d’intégration couplé avec une extraordinaire hardiesse qui évoquait les Gurre-Lieder mais en plus novateur ! J’admirai toutes les lignes d’un contrepoint digne de Jean-Sébastien Bach, une telle liberté prise avec la tonalité, qu’elle paraissait suspendue, annihilée par les incessantes modulations, qui en rendaient le déchiffrage aussi difficile. L’armature de dièses et de bémols

était sans cesse modifiée et il fallait se battre avec les doubles dièses et autres gracieusetés.

Mais toutes ces difficultés disparaissaient à l’écoute assistée par la partition et je compris que le sortilège dégagé par le vieil enchanteur était en grande partie dû à une élaboration très technologique, bien étrangère aux qualificatifs amphigouriques des fans wagnériens. Certes, une violente passion pour Mathilde Wesendonk aussi factice du côté d’une snobinarde bas-bleu que d’un homme sans ressources trop heureux de taper son mari, et en échange de cet argent de divertir sa femme. Lorsque après une scène de ménage de Minna Wagner qui le contraignit à l’exil à Venise, Mathilde disparut brutalement de ses pensées et il ne lui dédia même pas la version de luxe de Tristan. Lorsque plus tard elle et son mari lui rendirent visite obséquieux à son fief de Bayreuth, il les reçut froidement. Alors cette passion ? Bien qu’imaginaire elle était réelle, elle s’adressait à des personnages existants mais qui servirent de support à Tristan (Wagner) Isolde (Mathilde) et le Roi Marke, le cocu, (Wesendonk). Cette passion servit de moteur, de réservoir énergétique, et Dieu sait s’il en fallait pour créer ce monument de complexité.

Ce ne fut que plus tard, que je m’aperçus que Tristan n’était qu’un satellite, comme les Maîtres Chanteurs d’une œuvre déjà en cours et d’une amplitude, d’une complexité de plusieurs ordres de grandeur supérieure : Der Ring des Nibelungen, dit en France la Tétralogie, bien qu’il s’agisse d’une Trilogie précédée par une introduction, et quelle introduction ! Rien moins que Rheingold, L’Or du Rhin. Je m’en doutais en lisant la partition, mais le choc décisif fut la révélation de la Tétralogie provoquée par l’équipe du centenaire à Bayreuth. J’étais présent dès la première, qui était aussi la commémoration du Théâtre de Bayreuth.

Souvenirs de Bayreuth

Le site de Bayreuth et le théâtre

Il faut vous décrire brièvement ce qu’était cet édifice. Il ressemblait, vu de l’extérieur à un demi-cylindre conique qui épousait la forme de la salle. Il y avait une entrée miteuse surmontée d’un balcon où avant les actes se réunissaient des musiciens qui claironnaient le leitmotiv du jour pour appeler les spectateurs. Une fois, il restait 15 minutes avant la fermeture de la salle, deux fois, 10 minutes, trois fois 5 minutes. Après quoi il devenait impossible de pénétrer dans l’amphithéâtre. Le foyer était microscopique et les spectateurs pouvaient se promener dans les près à vache qui entouraient le théâtre, ou dans la colline verte, colline charmante surmontée par l’édifice. A côté, relié par une passerelle se trouvait un restaurant de deuxième classe et un autre de première classe. Dans ce dernier, on se retrouvait entre amis pour discuter de la représentation. Il y avait là des habitués : La Présidente Pompidou, la Begum, Titi de Fürstenberg, et bien d’autres illustres personnalités. L’ambiance était survoltée, mais bon enfant. On pouvait prendre un thé ou diner dans la salle ultramoderne, simple mais cossue. Surtout quand il pleuvait ou qu’on était écrasés de chaleur humide, les deux états de la climatologie bayreuthienne.

Bayreuth est une petite ville typiquement allemande, à mi-chemin entre Nürnberg et Berlin. On y accéder par un avion spécial pendant le festival, connexion qu’on prenait à l’aéroport de Nuremberg. J’arrivai un jour avant ma femme et la première et je descendis dans une charmante auberge sans caractère mais accueillante.

Il y avait un piano et je me battais avec l’accompagnement de mon lied préféré : Im Zimmer extrait des lieder de jeunesse d’Alban Berg. (Sieben Frühe Lieder 53 Universal edition. 1907. Edité en 1928 par Universal Edition) (Cette pièce pour soprano, m’arrachait des larmes et m’émeut profondément encore aujourd’hui.

Une ravissante jeune femme s’approcha. C’était une cantatrice, et elle chanta pour moi. On passa une soirée magique, ensemble. Le lendemain on avait rendez vous avec Christa, mon épouse, Didier Adès, Jean Hernandez et son amie, deux disciples que j’avais initié au Ring et sa mère, très élégante dans sa robe de soirée. Car tous étaient en smoking et en robe longue. Mais la tribu des Hernandez était absente. On vit enfin faire irruption dix minutes avant le début, essoufflés et proches de l’apoplexie. Ils nous racontèrent leur mésaventure. Ils se trouvaient dans l’avion avant le décollage, lorsqu’ils constatèrent que les festivaliers avaient une drôle de dégaine, parlant arabe entre eux et de type moyen-oriental. Ils apprirent alors qu’on les avait embarqués dans l’avion de Beyrouth confondu avec celui de Bayreuth ! Je vous passe de la suite.

Nos émotions n’étaient pas terminées. Vous savez sans doute que la salle conçue par Wagner était un amphithéâtre à pente très raide et doté de places de face uniquement, comme un cinéma. Chaque spectateur a l’illusion d’être seul. Faute de moyens, la salle est fabriquée en bois et en plâtre et les banquettes sont de simples planches de bois affreusement inconfortables. On essaya plus tard de les remplacer par de bons fauteuils de velours, mais on constata que l’acoustique miraculeuse, sans doute la meilleure du monde, était dégradée. On remit les banquettes et on trouva un compromis. On pouvait louer au vestiaire des coussins rembourrés ! Vous savez sans doute, que l’amphi se prolonge sous la scène et loge l’orchestre de ce fait devenu invisible. Tout l’avant de l’amphi ne comporte pas de places et il est peint en noir, le rideau étant également noir. L’obscurité est totale et le son sort de la fente qui sépare l’amphi de la salle et est réfléchi comme par une conque dans la structure de bois et de plâtre, qui constitue une caisse de résonance digne d’un Stradivarius. Toutes les trois rangées se trouvent deux portes gardées par deux jeunes filles en noir, choisies dans la meilleure société de la ville qui considèrent comme un honneur leur fonction de chiennes de gardes. On peut sortir à tout moment de l’enceinte, mais il est impossible d’y entrer pendant les représentations. Inutile de vous dire que la salle se remplit et se vide instantanément, ce qui inappréciable en cas d’incendie.

L’accueil du Ring Français, dit Ring du Centenaire

Je vous disais que des émotions nous attendaient. Dès que nous entrâmes dans la salle, des banderoles portant la mention « dehors les français » provenaient des traditionalistes plus ou moins nazis qui n’admettaient pas que dans une occasion aussi solennelle il n’y ait que des Français dans la dramaturgie et la direction d’orchestre : Boulez, Chéreau, Schmidt, Peduzzi et Regnault dans l’ombre. Pis encore, le Siegmund était un nouveau venu choisi pour son émouvante beauté, digne de Brad Pitt, ancien para (comme Alain Delon) spécialisé dans la chanson yéyé ! Jeanine Altmeyer, la Sieglinde, était aussi belle et émouvante. Chéreau n’avait pas la moindre idée de ce qu’était Wagner, ni d’ailleurs un opéra, et Boulez dut le former, partition en mains et enregistrements à l’appui, pour, en un mois lui apprendre le Ring, comme on apprend l’anglais dans un laboratoire de langues intensif.

Dès que les premières notes s’élevèrent de « l’abîme sacré » des sifflets, des hurlements, des cris d’animaux, des vociférations empêchèrent d’entende le spectacle. Cela était digne de la cabale montée à Paris contre Tannhauser et qui contraignit l’Opéra de retirer l’œuvre de l’affiche en dépit de son succès.

Lorsqu’apparût le Rhin sous forme de barrage, au début de Crépuscule des Dieux, les hurlements reprirent avec une intensité redoublée. A la fin de chaque représentation, Pierre Boulez vint saluer avec Chéreau, exprimant ainsi sa solidarité et récoltant ainsi sifflets et applaudissements. Lorsque je le vis, avant Crépuscule des Dieux , je lui demandai : que va-t-il se passer maintenant ? Il me répondit : que sais-je ? Un chien viendrait saluer dans ce contexte, que je ne sais pas s’il ne serait pas salué par des acclamations et des lazzis.

Hernandez, lui, était rouge de colère quand il apprit que j’avais apprécié L’Or du Rhin qui l’avait révulsé et il faillit se disputer avec moi. Ma femme et moi, au contraire, fumes conquis par cette représentation vivante et décapante. J’avais déjà bien des années auparavant assisté à la mise en scène de Wolfgang Wagner sous la direction de l’auguste Hans Knappertsbusch, et j’avais failli m’endormir à plusieurs reprises. Je me promis de ne plus remettre les pieds à Bayreuth. Mais Boulez était crédité de sa réputation de compositeur génial, et Chéreau par son imagination avant-gardiste et son sens du spectacle. J’allai donc à Bayreuth. Le choc subi s’accrut d’une représentation à l’autre et j’assistai à quatre années sur cinq dont la dernière.

A cette occasion je m’y rendis avec ma sœur et notre amie Friedlind Wagner, connue pour sa détestation pour Adolph Hitler et sa condamnation de sa mère Winifred et de ses frères Wolfgang et Wieland qui profitèrent de sa protection. La grande dame qui écrivit Héritage de feu, et s’était exilée en 1933 aux Etats Unis, était une des familières de mon club des Capucins, où elle séjourna souvent. Ma sœur se souvient avec émotions des soirées passées avec elle au coin du feu et où elle évoquait de passionnants souvenirs.

La dernière fut accueilli avec un enthousiasme délirant et on le comprend : les spectateurs ne se résolvaient pas à ne plus revoir ce spectacle, le plus magnifique du monde, disaient les critiques enfin conquis.

Il y eut 106 rappels et 1h30 d’applaudissements frénétiques. On dut enfin faire évacuer la salle de force. Je me trouvais coincé derrière le rideau avec les chanteurs, Boulez et Friedlind, et nous étions également bloqués. Les chanteurs étaient exténués. Altmeyer était nu-pieds et se chaussait pour saluer.

Heureusement un DVD très bien filmé est disponible et donne une idée du spectacle, bien qu’il soit impuissant à rendre l’ambiance unique qui l’entourait.

Une vente aux enchères

De nombreuses manifestations et expositions accompagnèrent le Ring du Centenaire. Le Ring aujourd’hui (Ring Heute) montrait des maquettes de toutes les mises en scène contemporaines, partout dans la ville les kiosques à journaux, les devantures de coiffeurs, des bouchers, ou des magasins de mode, affichaient des souvenirs de Wagner. Mais le moment le plus mémorable fut une grande vente aux enchères de souvenirs wagnériens ayant appartenu à un collectionneur passionné. On y trouvait le chapeau haut de forme de Wagner (enlevé par … Richard Wagner, un acteur américain !) une robe de bal de Cosima, que sais-je. Mais aussi un album de photos dédicacées de tous les chanteurs. On trouvait aussi toutes sortes de livres, dont Mein Leben en édition originale et l’album de Brückner illustrant toutes les gouaches originales des décors de 1876. J’avais admiré cet album à la Bibliothèque de l’Opéra et je le recherchais en vain pendant dix ans, en pure perte et je me précipitai pour l’acheter. Si je m’étais écouté j’aurais tout acheté, mais ma femme me freinait. J’étais trop dépensier. En dépit de cela, je fus le principal acheteur de la vente et considéré comme si j’avais été Onassis. On m’offrit des pichets de bière et je fus applaudi ! Mon choix n’avait pas été des plus heureux, l’édition originale ne l’était pas, elle était précédée par une autre qui n’existait plus qu’en deux exemplaires dans le monde et que je pus acquérir bien plus tard avec les caviardages à l’encre de la bonne Cosima, qui, soucieuse d’orthodoxie, fit brûler tous les exemplaires sauf un qui se trouvait chez Mary Burell, sa rivale américaine et qui atterrit dans ma collection. Et j’avais négligé stupidement l’album de photos, document unique. J’en trouvai un autre plus tard mais moins complet.

La naissance de l’ouvrage sur le Ring

De là partit ma décision : rassembler en un livre mes connaissances sur le Ring. Je fus encouragé par Pierre Boulez, et me mis au travail. A la fin de l’année j’avais rédigé le draft en un seul manuscrit, revu et commenté in extenso par François Regnault et revu par Boulez. Aujourd’hui il me parait singulièrement superficiel.

Ce qui fait l’originalité de l’ouvrage, est sa reconnaissance de l’importance des leitmotive. Lorsque je commençai la rédaction de mon texte, il existait plusieurs guides de leitmotive dont le premier est dû à Hans von Wolzogen. Il comprenait environ 70 à 80 entrées inventoriant les motifs pittoresques qui caractérisaient les personnages, les lieux, les divers sentiments, qui jalonnent la trame orchestrale di Ring. Mais ces « pancartes » étaient présentées sans liens structurels entre eux, et ce fut Derryck Cooke qui traça le premier diagramme montrant que tous les leitmotive dérivent l’un de l’autre et sont répartis en cinq grandes familles.

Fort de ses idées, j’essayai d’aller plus loi, et j’aboutis à des constations troublantes.

1. Les leitmotive ne sont pas des entités stables illustrant dans le texte l’intrigue. Ils sont comparables chez Cooke aux atomes et aux molécules qui constituent l’édifice de la chimie organique. Mais j’allai plus loin. Je m’aperçus que les leitmotive n’animaient pas la partition, ils étaient la partition. Tout dans l’orchestre n’était que leitmotive. Cette conclusion échappa à la conscience claire de Cooke car il vivait au XIXème siècle. Mais depuis on s’aperçut que l’atome n’était pas plus que leitmotive la plus petite unité de l’édifice, mais une galaxie à lui tout seul. De même les leitmotive était composé de composants dont ils ne constituaient qu’une des combinaisons. Je fis l’inventaire de ces composants, que je nommai des codons, et je m’aperçus avec stupeur que Wagner les avait TOUS utilisés ! Et d’une manière systématique. Si tout dans l’orchestre n’était pas réductible aux leitmotive, en revanche tout n’était que codons. Ces codons étaient universels et immuables dans toute la musique expressive de Bach à Berg. Simplement, chaque œuvre ne comportait qu’un nombre limité d’entre eux, ce qui leur donnait sa spécificité, son style, sa signature, alors que Wagner les utilisait TOUS. De telle sorte que le Ring apparaissait comme un catalogue systématique et exhaustif de pièces dont un nombre limité caractérisait telle ou telle pièce.

2. Il était impossible dans un codon de séparer le signifiant (la structure musicale) du signifié (le sentiment exprimé). Ils sont comme les deux faces d’une feuille de papier. Alors que dans la musique décorative et académique, la structure l’emporte, dans la chanson sentimentale populaire, le sentiment, les deux ne s’équilibrent pas : mieux ils sont une même entité.

3. Dès lors mon ouvrage était prêt et il restait à l’écrire. En fait ils constitua la partie la pus importante du livre qui devait paraître des décennies plus tard chez Fayard. Les 1700 pages furent l’objet de critiques plus ou moins haineuses qui ne tenaient d’ailleurs pas compte de ce dont je viens de parler, et l’ouvrage ne fut certainement pas un succès de librairie. Il me faut de ce fait saluer bien bas le courage de l’éditeur (Durand) qui osa tenter l’aventure.

J’éditai également une vidéocassette : voyage au cœur du Ring chez Philips qui fut après épuisement repris par la Mithec où on peut encore se le procurer.

|