Chronique de Frédéric Bonnet

Thursday, 11 June 2009

CHRONIQUE

LE RAT ET LE NAVIRE

On ne peut faire crédit au capitaine dont le vaisseau est en train de sombrer.

Hier ce fut une journée noire pour moi, je connus, ce qui ne m'est pas coutumier, un effondrement total. Les digues ayant cédé, les larmes succédèrent aux larmes, pour adopter la frappante expression de Goethe dans son admirable dédicace de Faust II.

Nul doute que la trahison du jeune homme provoqua en moi un tel effondrement. Tous mes amis - qui connaissent son identité - ont été indignés et m'ont pressé de lâcher prise. De l'ignorer dorénavant. Il ne mérite pas, disent-il et ils ont raison, que je souffre ainsi à cause de lui. J'avoue que mon estime pour lui, qui jusqu'ici était dissociée de son comportement envers moi, s'est évaporée et qu'il m'apparaît actuellement comme un gamin égoïste, sans classe ni manières, un fils à papa qui se fait la grosse tête, ce que son propre père dit avec élégance : " il vous aime beaucoup, mais il est jeune. Il a besoin de mûrir"

Mais on ne se refait pas ! De ma vie, je n'ai jamais lâché prise. Comme un chien accroché à son os, je n'ai jamais abandonné une lutte, je me suis toujours battu jusqu'à l'extrême limite de mes forces, et quelques fois ... au delà !

Je viens d'apprendre que le jeune homme se trouvait hier à Paris, et qu'il est encore présent aujourd'hui dans la capitale. Je lui ai adressé un SMS d'urgence où je fais allusion aux désagréments divers qu'entraîne son hostilité; à la fois pour lui et pour sa famille. Certes, je lutterai aussi pour les atténuer, par égard pour son père et de sa famille qui est aussi la mienne.

Mais mon sang n'a fait qu'un tour devant tant d'affronts. Puis je me suis souvenu des propos que j'ai mis dans sa bouche, hier, par jeu.

Ils contiennent hélas une bonne part de réalité. Je me sens, je me vois, je me considère comme vivant encore jusqu'à cent ans ce qui eût été le cas sans la fatalité qui me poussa à me faire opérer le jour de la grève du sang. la chance, nous la rencontrons bien souvent dans nos échecs. Echec d'obtenir une place de retour dans l'Airbus fatal, échec bienvenu si j'avais attendu la fin de la grève pour me faire opérer. Or, les dés étant jetés, il faut me voir avec les yeux des autres. Si j'excepte ceux qui m'aiment : les gens de Lille, Sandrine, Tatiana, Olaf et Socrate, sans compter évidemment ma propre soeur, pour le reste il n'y a que des rapports d'intérêt. et quel intérêt que peut présenter un vieillard malade, condamné à brève échéance, un mort en puissance?

C'est un tigre édenté aux griffes émoussées. Il ne saurait faire de mal à personne, donc on peut le bafouer, l'ignorer, le moquer sans complexe. Lorsque j'étais jeune et férocement ambitieux, je disais cyniquement d'un vieil ennemi : patientes, tu as un avantage sur lui : dans quelques temps il cessera de te faire de l'ombre car le temps est ton allié : tu auras gagné parce que tu lui survivras ! Un corps en faillite c'est irrattrapable. Non. N'investissez pas sur moi. Antonio a pu retrouver une partie de ses bateaux, Olaf peut connaître à nouveau la fortune si la conjoncture s'oriente autrement...

Mais debout, lâche voyageur, tu es environné d'amour et de respect de ceux qui comptent en ce monde, tu ès en pleine forme physique, entouré et choyé, le printemps a fleuri pour toi, les pivoines de Bagatelle ont enchanté ton coeur, et tu voudrais abandonner la lutte? Sors dans la plus douce nuit de l'année, puise l'énergie vitale dans les esprits qui entrent en toi par le truchement de ton Steinway de concert, splendide cygne noir dont tu as tant rêvé pendant ta jeunesse. Ne permets à personne de douter de ta survie pendant des nombreuses années encore. Ce n'est pas mentir car pour toi une heure vaut une demi-journée de vivant.

Un de mes clients a tout pour être heureux, mais il m'a avoué que plutôt que le Paradis, ce sont les grises limbes du purgatoire qui l'habitent. Oui. Continue de te battre, de t'indigner, de souffrir par ceux que tu aimes, car c'est cela qu'être vivant.

Sunday, 10 February 2008

Jardin-Théâtre Bestiarium

Studio National des Arts Contemporains Le Fresnoy, Tourcoing

www.lefresnoy.net

Jusqu’au 23 mars.

C’est un drôle d’objet que cette exposition ! À Tourcoing, Le Fresnoy concentre, en un dispositif que d’aucuns jugeraient minuscule, une bonne part de la crème des artistes contemporains. Qu’on en juge, Dan Graham, Jeff Wall, Rodney Graham, James Coleman, Juan Muñoz, Marin Kasimir, Bernard Bazile, et d’autres encore, regroupés sur quatre tables recouvertes de sucre, dont la découpe et l’ordonnancement n’est pas sans évoquer la perspective d’un jardin, aboutissant sur un mur où s’égrènent des diapositives de Ludger Gerdes, dont beaucoup figurent des jardins allemands, justement.

« Jardin-Théâtre Bestiarium », vue générale, premier plan : Hennann Pitz, « Les Gouttes d'eau », Rüdiger Schöttle, « Projection de diapositives », au centre : Jeff Wall, « Théâtre-loge avec son plan exposé comme un signe lumineux », au fond : James Coleman, « Valor Impositus », Christian Philipp Müller, « Vers une promenade de ceinture » et « Fauteuils de cinéma, dédiés à Robert Smithson », Marin Kasimir, « Vue de jardin - Cascade - Vue de cour » Confort Moderne, Poitiers, 1989. Coll. Fonds national d'art contemporain, Paris. © J-L Terradillos

« Jardin-Théâtre Bestiarium » est un objet ressuscité après vingt de sommeil, pour notre plus grand bonheur. Né à la fin des années 1970 de l’imagination du galeriste, artiste et historien de l’art allemand Rüdiger Schöttle, ce projet initialement textuel, où Schöttle imagine un jardin allégorique dans lequel se confrontent images et architectures, trouve une formulation plastique vers 1987, lors de sa rencontre avec le commissaire d’expositions belge Chris Dercon. Montré dans une première version au centre d’Art PS1, à New York, le projet interpella Guy Tortosa, alors en charge des arts plastiques pour la région Poitou-Charentes, qui s’y intéressa avec suffisamment d’audace pour le faire venir en 1989 au Confort Moderne, à Poitiers, dans une version encore plus radicale que celle présentée à New York.

Plus radicale car, loin de la dispersion des éléments orchestrée dans l’exposition américaine, la présentation française faisait sens dans une assemblage de proximité, où les pièces jouent à touce-touche, pour finalement ne faire qu’une et donner l’impression d’un cheminement dans un jardin Renaissant, où se mêlent pièces d’eau, zones publiques, folies et théâtres.

« Jardin-Théâtre Bestiarium », vue générale, Confort-Moderne, Poitiers, 1989. Coll. Fonds national d'art contemporain, Paris. © J-L Terradillos

Remarquable est le fait que cette création affirme d’emblée une singularité rompant avec toutes les formes de classification. Ni œuvre commune, ni exposition où s’affirme l’autonomie de chaque travaux – et battant dès lors en brèche ce dogme cher à l’idéal moderniste –, ce projet se pose plutôt tel une « œuvre-exposition », une sorte de tout organique, où aucune des contributions ne peut exister, ni faire sens, hors contexte et sans les autres. Un « work in process » qui ne s’entend que dans une proximité utopique, que l’on relit aujourd’hui avec un certain délice, tant elle semble ne pas avoir pris une ride.

Coiffée par une composition musicale de Glenn Branca, « l’exposition » pourrait s’assimiler à une nouvelle interprétation d’une grande pièce du répertoire, où les contributions de chacun interpellent toujours avec beaucoup d’acuité. D’autant plus que le principe de confrontation entre ses pièces de taille modeste fonctionne à merveille.

Coup de boutoir ultime donné au principe de l’autonomie, des centaines de diapositives de Rüdiger Schöttle – figurant des œuvres d’art et des images empruntées au cinéma ou à l’actualité – sont projetés sur les plateaux et enveloppent cet ensemble où le développement d’une réflexion paysagère semble également s’assimiler au montage et au déroulé cinématographique, qui poseraient en outre la question de l’horizontalité de l’écran.

Cette « exposition » est passionnante car, en plus de sa forme singulière, elle génère nombre de questions qui, aujourd’hui encore, se posent avec beaucoup d’acuité.

Vue du « Jardin-Théâtre Bestiarium », premier plan : Bernard Bazile, « L'antiphonaire », James Coleman, « Valor Impositus », Rodney Graham, « Circus gradivus », Christian Philipp Müller, « Fauteuils de cinéma, dédiés à Robert Smithson », Marin Kasimir, « Vue de jardin - Cascade - Vue de cour » Confort Moderne, Poitiers, 1989. Coll. Fonds national d'art contemporain, Paris. © J-L Terradillos

Tuesday, 1 January 2008

Marseille Artistes Associés. 1977-2007

Marseille. Jusqu’au 30 mars.

On croyait l’instrumentalisation de l’art contemporain à des fins de propagande politique rangée aux oubliettes de l’histoire. La municipalité de Marseille vient de nous démontrer, avec une redoutable efficacité non dénuée de cynisme, qu’elle est encore efficiente.

« Marseille Artistes Associés. 1977-2007. 30 ans d'art contemporain à Marseille » se présente comme une ensemble d'expositions réparties dans plusieurs lieux qui furent emblématiques de la culture à Marseille : Vieille Charité, Musée Cantini, Musée d’Art Contemporain (MAC), Ateliers d’Artistes de la Ville…

Surtout, cette grande manifestation se pose comme un éloge à la créativité présente à Marseille, aux artistes, associations, galeries et autres acteurs qui en nourrissent la diversité culturelle.

Ainsi, la chapelle de la Vieille Charité s’orne à merveille de travaux réalisés au Centre International de Recherche sur le Verre (CIRVA) que le monde entier envie à la cité phocéenne et qui a vu passer des talents tels Ettore Sottsass, Robert Wllson, Pierre Charpin, Javier Perez, Jean-Michel Othoniel, Giuseppe Caccavale… Cela fait une belle exposition, qui rend un juste hommage à cette belle institution.

Dans les salles attenantes, le Fonds Régional d’Art Contemporain s’est contenté d’un accrochage un peu falot et convenu, mettant en scène des artistes marseillais, dont certains très bons – Christophe Berdaguer et Marie Péjus, Michèle Sylvander… – ou intéressants – Jean-Claude Ruggirello, Hervé Paraponaris…

L’affaire devient plus intéressante au MAC, ou plutôt que d’exposer le banc – ou l’arrière-banc – des artistes marseillais, le musée a laisser la parole aux intervenants, aux vecteurs de la création, disposant chacun d’une salle pour s’exprimer.

L’ensemble est fort divers mais laisse ressortir de belles choses : le Bureau des Compétences et Désirs, structure de production, expose une belle installation de Michelangelo Pistoletto, l’association Triangle, qui organise des résidences d’artistes, relate son flair précoce avec le témoignage d’actions passées avec des pointures telles Jim Lambie ou Stefan Sehler, Red district, espace d’exposition indépendant, ne montre pas d’œuvres mais un papier peint qui retrace son programme depuis sa fondation et une vidéo qui laisse voir les accrochages en ses murs, et la galerie Athanor relate le travail de son fondateur avec des noms tels Daniel Dezeuze ou Pierre Buraglio.

Tout cela est fort intéressant et rendre hommage à tous n’est que mérité. L’ennui, c’est que cette manifestation est une commande directe émanant de la Mairie, les musées étant municipaux. Une Mairie qui depuis le début de la mandature de Jean-Claude Gaudin, en 1995, n’a pas manifesté une empathie formidable à l’égard de la culture, contemporaine qui plus est.

Depuis 12 ans, le budget de la culture s’est amoindri, année après année. Les Musées n’ont plus les moyens de fonctionner convenablement. Le Musée de la Mode est presque à l’abandon, n’ayant presque plus de crédits d’expositions, et le bâtiment fait peine à voir.

Même chose pour le MAC, dont l’élan salué à l’international par son programme ambitieux dès son ouverture en 1993 est totalement retombé. Ses directeurs successifs parviennent bien à sortir quelques expositions, mais au prix d’efforts considérables. Surtout, cette institution, de même que la politique culturelle de la Ville dans son ensemble, n’a plus aucune visibilité et n’interpelle plus personne. Ce alors qu’à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Marseille était devenu l’exemple d’une cité ou le dynamisme culturel, fruit d’une volonté politique, pouvait changer l’image de la ville et lui donner un rayonnement mondial.

En outre, les associations dont on vante aujourd’hui le travail, sont subventionnées par la portion congrue… quand elles le sont !

Prendre conscience de ces vérités permet de qualifier avec justesse cette série d’expositions pour ce qu’elle est vraiment : une manifestation électoraliste.

La ficelle n’est pas grosse, elle est énorme ! Voilà que six mois avant les élections municipales, la Mairie se sent soudainement pousser des ailes et voudrait rendre hommage aux forces vives de la cité qu’elle soutient. Ces mêmes forces qui, soulignons-le, ont eu droit à un budget quasi inexistant afin de proposer une installation au MAC.

Tout cela vient en outre après une programmation déjà centrée sur Marseille (hommage au galeriste décédé Roger Pailhas, hommage à l’artiste décédé Jean-Louis Delbès…). Toutes choses respectables certes, mais qui donnent de la ville l’image d’une entité qui ne sait que se regarder le nombril et n’a pas d’yeux ailleurs. Dans ce cas-là, comment voudrait-elle qu’on la regarde.

On eut préféré voir cet hommage rendu dans un autre contexte, où un véritable intérêt culturel aurait transparu en lieu et place de ces basses et cyniques manœuvres politiciennes.

Wednesday, 26 December 2007

Art Basel Miami Beach

Du 6 au 9 décembre 2007

Je profite du répit procuré par la trêve de fin d’année pour revenir en arrière. Pas très loin, à début décembre quand s’est tenue la foire de Miami.

Art Basel Miami Beach, organisée par la prestigieuse foire bâloise Art Basel, fut pour sa sixième édition, et comme chaque année, de très haute tenue.

Plus de 200 galeries sélectionnées, comme toujours parmi les meilleures du monde, hormis quelques couacs sans doute imputables à une certaine course à la « branchitude ».

Il faudrait en effet que je parvienne à comprendre pourquoi Peres Project (Los Angeles, Berlin) bénéficie de l’aura qui lui colle, alors que ses stands de foire sont toujours navrants de propositions plastiquement faciles et éculées, quand elles ne sont pas, disons le, putassières. Ainsi son accrochage de l’américain Terence Koh : un ensemble de photos pour une ambiance « orgie contemporaine », qui pour être éventuellement intrigante d’un point de vue social aurait nécessité une finesse d’esprit et de langage dont l’artiste est apparemment totalement dépourvu.

Parmi les points marquants de la foire, Contemporary Fine Arts (Berlin) avait ressorti de ses réserves un magnifique paysage de Peter Doig, de 1998, très émouvant dans les ambiances latentes dont il a le secret.

Stuart Shave / Modern Art (Londres) a consacré son stand, dépouillé, à six petits de tableaux de la très talentueuse Katy Moran.

Chez Sprüth/Magers (Cologne, Munich, Londres), un éblouissant paravent d’Ed Ruscha occupait le stand le troisième jour. D’un côté un ciel bleu en dégradé, de l’autre une ambiance coucher de soleil, et ces phrases opposées inscrites en relief : « I forgot to remember to forget » et « I remenbered to forget to remember » ; d'une intelligence et une simplicité désarmantes !

Franco Noero (Turin) a comme a son habitude signé un des stands les plus élégants, avec notamment un beau tableau d’Arturo Herrera en feutre gris, une petite installation du mexicain Gabriel Kuri et un très curieux et percutant film de Simon Starling, où la caméra se déplace autour d’une chaise de Carlo Mollino, la transformant en objet indéfinissable.

Mais plus que Art Basel, c’est l’autour et le trop-plein qu’il a généré qui m’intéressent.

Si depuis sa création, en 2002, l’événement a vu chaque année s’accroître le nombre de propositions, l’overdose est atteinte, avec cette fois-ci 22 foires off dénombrées, représentant (en incluant la grande foire) un total de plus de 1100 galeries présentes en ville cette semaine-là !

C’est considérable et surtout dommageable. En premier lieu, il est physiquement et mentalement impossible d’ingurgiter autant de propositions en une semaine. Même en voyant de bonnes choses, les foires sont à tel point fatigantes qu’arrive toujours un moment de saturation. Que dire avec 23 foires ?

En second lieu, et encore plus importante, est la question de la qualité. Qu’elle peut-être la qualité dans un si gigantesque amas, pour ne pas dire fatras ? Pour avoir parcouru quelques unes de ces foires, je n’y ai vu que des galeries médiocres, avec des artistes qui ne l’étaient pas moins. En notant une tendance très affirmée pour une mauvaise peinture abstraite, très brouillonne, pas pertinente chromatiquement, qui ne dit pas grand chose, mais qui est à la mode.

La peinture abstraite est un exercice difficile, et les jeunes artistes qui y réussissent, à l’instar de Katy Moran à Londres (voir http://www.stuartshavemodernart.com) ou de Jacin Giordano à Miami (voir http://www.galeriebaumetsultana.com) ne sont pas légion.

Du côté de la photo rien de neuf non plus, et la foire Photo Miami pourrait s’abstenir de revenir l’an prochain, au vu de ses allées mornes, d’où transpirait un incommensurable ennui.

Même les deux foires off dites principales, NADA et Pulse, ont cette année fait pâle figure.

Le public a changé également. Je ne parle pas du grand public. Il se presse le week-end pour arpenter la foire et c’est tant mieux. Mais pour avoir été présent à Miami depuis la seconde édition d’Art Basel, en 2003, j’ai pu mesurer l’évolution et le changement non seulement du contexte mais aussi de la fréquentation.

À l’ambiance festive mais professionnelle des premières années s’est substituée depuis deux ans une sorte de course effrénée à l’événementiel, avec starification et peopolisation en prime. On croise dans les allées nombre de personnes gravitant dans les milieux de la mode, pas plus intéressées par l’art que par la choucroute, mais qui sont là pour se montrer… parce qu’il semble qu’il faille y être !

Chacun y va de sa soirée, avec l’espoir du casting le plus réussi. N’importe quel journal ou marque de mode essaye désormais d’y faire un événement. Ce jusqu’au magasin parisien Colette, temple de la branchitude s’il en est ! Comme s’il fallait être présent à Miami cette semaine-là pour exister.

La directrice du Moore Space, centre d’art contemporain qui présentait cette année une sélection d’artistes français, ne s’est-elle pas entendue demander par des journalistes au téléphone quel type de vin serait servi lors du vernissage et quelles vedettes étaient attendues ?!!

La conséquence de tout ce remue-ménage est un sentiment d’agacement progressif de nombre de professionnels de l’art, qui commencent à se dire qu’ils ont peu à faire dans un tel cirque et se demandent s’ils vont continuer à venir. Pas les marchands, pour qui ce marché est devenu essentiel et qui ne peuvent se permettre de le laisser filer. Mais pour beaucoup d’autres…

Art Basel Miami Beach, qui avait voulu instaurer une rendez-vous hivernal où la qualité serait concomitante à une atmosphère détendue et conviviale a-t-elle tellement bien réussi son coup qu’elle est en train de se faire déborder ?

Eléments de réponse dans un an, où l’on pourra mesurer l’évolution d’une situation qui ne peut encore enfler sauf à exploser.

Friday, 21 December 2007

Richard Prince

Guggenheim Museum, New York. Jusqu'au 9 janvier.

« Je viens de résoudre le problème de parking. J’ai acheté une voiture déjà garée » (« I just solved the parking problem. I bought a parked car »). Malicieuse, cette simple phrase griffonnée au crayon sur une petite toile blanche (Untitled (Joke), 1986) résume à merveille l’esprit qui se dégage de la première rétrospective consacrée à Richard Prince, organisée par le Guggenheim Museum, à New York.

Pensé par séries, qui chacune à leur manière soulignent avec justesse qualités et stéréotypes auxquels s’attaquent l’artiste, l’accrochage déployé dans la spirale et quelques galeries annexes donne l’ampleur nécessaire à une œuvre qui apparaît, depuis trente ans, d’une rigoureuse cohérence. Ce tant dans la constitution d’une immense banque d’image de la culture populaire américaine, rendue efficiente par le modus operandi que constitue l’appropriation, que par la manière dont sont pointées les contradictions inhérentes à cette culture même.

L’univers de Prince apparaît en effet telle une immense boîte à fantasmes, où une iconographie très marquée par la route, la sexualité et la publicité portraiture une Amérique oscillant entre finesse et grossièreté de traits. Une Amérique tout en proie à la question du désir, lancée dans une quête ininterrompue en vue de son accomplissement.

Untitled (Cowboy), 1980-84, Ektacolor photograph, edition of 2,

24 x 20 inches, © Richard Prince

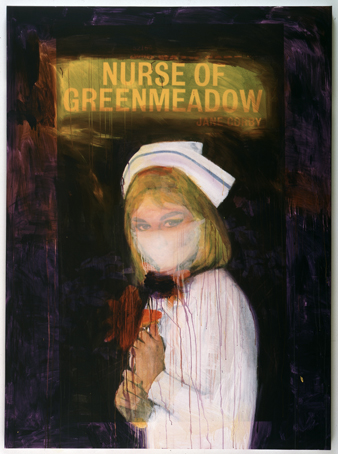

Les Nurses, peintures initiées en 2002 reprenant des couvertures de romans de gare où des images d’infirmières se voient affublées de masques chirurgicaux ou maculées de traînées de peintures qui les rendent floues, sont à cet égard remarquables. Rendues plus inquiétantes que rassurantes elles incarnent, au même titre que les Girlfriends (1993) – des « bikeuses » souvent photographiées poitrine au vent dans des concentrations de motards – de parfaits archétypes sociaux et sexuels. Tout comme les Cowboys initiés en 1980. Des images évoquant les racines de la nation à travers l’idée de liberté individuelle, tout à fait reconnaissables comme provenant de publicités pour les cigarettes Marlboro… vantant le grand air et la liberté, ce qui ne manque pas de sel.

Nurse in Greenmeadow, 2002, Ink jet print and acrylic on canvas

78 x 58 inches, © Richard Prince

À la base de la pratique de Prince, l’appropriation d’images publicitaires sorties de leur cadre et transformées par leur nouveau contexte de présentation fournit une entrée en matière efficace à l’exposition. Avec ses travaux anciens traités en séries, telles des photos d’intérieurs bourgeois (Untitled (living rooms), 1977), de briquets ou stylos de luxe (Untitled (pen), 1977), ou des portraits de personnages très sûrs d’eux (Three women looking in the same direction, 1980), l’artiste use efficacement du mode répétitif pour imposer une corrélation entre fabrication de l’image et stéréotypes. Ce faisant, dès la fin des années 1970, il se posait en pointe des questionnements post-modernistes relatifs à la signature et à la légitimité auctoriale.

La disparition de la main de l’artiste est également patente dans les Monochrome Jokes et les Hoods (blagues populaires inscrites sur des tableaux monochromes et capots de voitures moulés) produits à partir du milieu des années 1980, nombreux dans le parcours. Outre qu’ils témoignent d’une irrévérence avérée à l’endroit du Minimalisme et de l’art conceptuel, ces travaux le font en distillant dysfonctionnements et peurs sociales (anxiété sexuelle, questions de genre, ratés de l’éducation, problèmes familiaux…) avec une cruauté jouissive et d’autant plus succulente qu’elle n’est jamais gratuite mais toujours s’infiltre dans la faille avec une précision chirurgicale… Quand une Amérique conquérante rencontre une Amérique craintive.

Upstate, 1995-99, Ektacolor photograph, unique,

69 x 49 1/16 inches framed, © Richard Prince

Capable de s’attaquer à un maître comme De Kooning, dont il mêle dans des tableaux l’imagerie des Women à de vulgaires photos pornos (De Kooning Paintings, 2005-07), Prince fait également montre d’une profonde empathie pour les paysages et le mode de vie qu’il trouve dans son environnement immédiat (cabanes, paniers de baskets, bagnoles capot ouvert,…), dans le nord populaire de l’Etat de New York où il a élu domicile en 1995 (Untitled (Upstate), 1995-99). Empreints d’une certaine mélancolie, détachés de toute gouaille acerbe, ces clichés désignent un artiste fasciné par la culture… avec un grand et petit c. Cela rend son regard juste, et son art pertinent.

Thursday, 22 November 2007

Andreas Gursky

Kunstmuseum Basel, www.kunstmuseumbasel.ch

Jusqu'au 24 février

Pour l’essentiel composée de travaux récents, l’exposition consacrée à Andreas Gursky, au Kunstmuseum de Bâle, pointe parfaitement son évolution vers un usage plus affirmé de la composition et de la modification informatique, comme dans Cocoon (2007), un de ces vastes panoramas chers à l’artiste, où la foule de jeunes gens dans un nightclub semble étrangement réduite en regard d’un décor devenu totalement irréel, occupant qui plus est les deux tiers de la surface. Les modifications du réel apparaissent là patentes, comme s’il était devenu nécessaire d’en affirmer clairement l’existence.

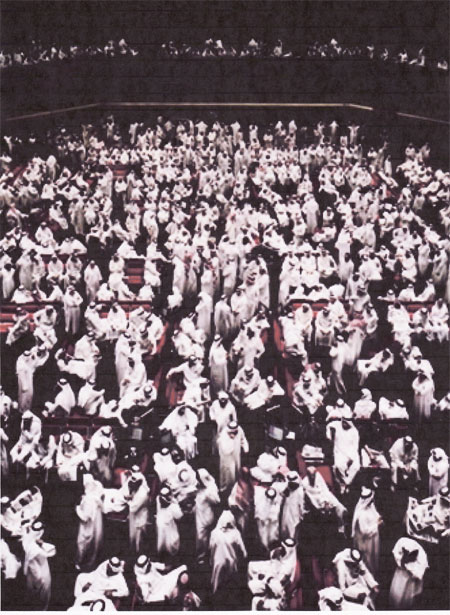

Kuwait Stock Exchange, 2007, Copyright: Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn

Cortesy: Monika Sprüth / Philomene Magers, Köln München London

Si Gursky a toujours usé de la retouche, sans jamais trop mentionner jusqu’à quel point, ce virage témoigne de l’importance croissante de l’outil informatique dans la conception même de ses images. Certaines compositions, à l’instar des clichés figurant en vis-à-vis les arrêts aux stands de deux véhicules de Formule 1 (F1 Boxenstopp III et IV, 2007), sont construites avec une rigueur géométrique et une organisation des masses si précises qu’une fidèle retranscription interdirait. Parfois, ce n’est même plus le motif qui provoque l’image mais l’inverse, quand un travail déjà précisément élaboré nécessite en second lieu de trouver un endroit pour le mettre en scène, telle cette vue d’un hall de l’aéroport de Francfort (Frankfurt, 2007).

Une autre conséquence de l’usage informatique tient dans la plasticité particulière qui ressort des photographies. Le traitement de la couleur mais aussi du motif lui-même induisent une étrange consistance de la matière, ni réelle ni vraiment irréelle non plus, ainsi qu’on le constate dans les trois James Bond Island (2007) photographiées en Thaïlande.

Le goût de l’artiste pour une recherche ornementale issue de l’environnement se trouve parfois exacerbé lorsqu’il se focalise sur des détails, comme la vue du plafond du siège du Parti communiste français (PCF, Paris, 2003). Ou sur des dispositifs de grande ampleur, dont l’organisation même est à la fois cause et conséquence du soucis ornemental : les photos prises en Corée du Nord, lors de grandes manifestations « festives », sont à cet égard édifiantes (série Pyongyang, 2007). L’ornementation conjointe à un certain assèchement du motif, fait en outre basculer quelques clichés vers le pictural, en particulier les deux images d’un circuit où la route totalement « nettoyée », sinueuse au milieu des sables, évoque immanquablement l’abstraction picturale et provoque le trouble (Barhain I et II, 2005 et 2007).

.jpg)

Barhain I, 2005, Copyright: Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn

Cortesy: Monika Sprüth / Philomene Magers, Köln München London

Porté par un balancement constant entre le vide et les effets de masse, l’ordre et le désordre, le global et le local, l’ensemble de l’œuvre semble utiliser ces forces contraires pour tenter de composer une vision du monde la plus juste possible, non dans sa fidélité de reproduction, mais dans sa capacité à cerner l’essence même de la contemporanéité.

L’artiste se fait intrus dans un quotidien dont il cherche à s’emparer de la structure et des lignes de forces, non pour donner à voir un instant, mais pour tenter d’approcher en quoi les situations particulières dont il rend compte sont des composantes fondamentales d’une époque. Jamais documentaire, son approche tient plutôt d’un témoignage qui se veut en profondeur, en quête d’une part cachée ou difficilement visible de ce qui constitue le monde, tel les flux humains et financiers (Kuwait Stock Exchange, 2007), ou la consistance territoriale.

Visuellement séduisante et pas dénuée d’intérêt, cette approche n’en comporte pas moins quelques dangers et effets pervers. À commencer par celui d’une déréalisation qui par trop poussée contredirait la volonté initiale.

Pyongyang IV, 2007, Copyright: Andreas Gursky / VG Bild-Kunst, Bonn

Cortesy: Monika Sprüth / Philomene Magers, Köln München London

|

Commentaires