La mort en filigrane

Révision du 10 janvier 2008

Autant les jugements dictés par une partition abstraite ou purement musicale sont relativement stables, autant ceux qui concernent les mises en scène et les interprétations résonant avec des connotations subjectives, sont sujettes à discussion. Il en est ainsi du jugement que j'ai émis le 3 janvier 2008. Je procède ici à des rectifications, les unes objectives, touchant l'oeuvre elle-même, les autres plus subjectives.

Autant les jugements dictés par une partition abstraite ou purement musicale sont relativement stables, autant ceux qui concernent les mises en scène et les interprétations résonant avec des connotations subjectives, sont sujettes à discussion. Il en est ainsi du jugement que j'ai émis le 3 janvier 2008. Je procède ici à des rectifications, les unes objectives, touchant l'oeuvre elle-même, les autres plus subjectives.

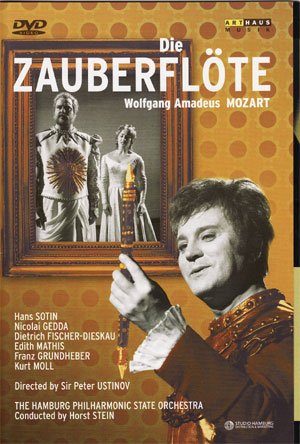

La version que j'ai choisie en référence, vient de paraître. Bien que sa distribution n'ait pas le prestige de celle de Ponnelle à Salzburg, de Levine, au MET, ou encore celle d'Ingmar Bergman, en suédois, elle présente une réalisation équilibrée, fusionnant à merveille les différents aspects de l'opéra, de l'operette populaire aux formes les plus sublimes et les plus impressionnantes de dramaturgie. C'est faux : la partie lumineuse, ludique féérique est déformée dans un sens cauchemardesque, il y a par exemple deux monstres, les charmants nounours et tigrons qui dansent au son de la flûte, sont des figures de cauchemar difficile à supporter, et d'un style qui a bien pris de rides car alors il était à la mode et passait pour contemporain.

Il est indispensable de la voir et de la revoir pour qui voudra comprendre ce billet. Il s'adresse à des connaisseurs très cultivés en dépit de ses souvenirs d'enfance. Les autres pourront se faire une mince idée de la subtilité presque machiavélique du compositeur; cachée sous une fausse simplicité. Auparavant je tenterai un bref survol des versions les plus célèbres et de la différence de leur esthétique. Ajoutons que les chanteurs étaient accomplis et célèbres en 1971 et que Horst Stein est un excellent kapellmeister traditionnel. Lieberman était au mieux de ses talents de producteur. Malheureusement la pâte un peu grossière des nuances est contraire à la texture diaphane, féérique et irréelle qui fait le mystère du son orchestral et vocal de la Flûte.

LEVINE. MET, New York.

Un pur enchantement qui grâce à l'imagination picturale de David Hockney évoque pour les amateurs d'art contemporain et pour les enfants, un monde magique et inquiétant de cryptes et de hiéroglyphes. Levine hilare comme une baleine, infuse la pêche aux musiciens. Je ne pense pas que dans quelques années les compositions picturales de Hockney se démodent. Il y a toute la différence entre un acteur majeur del'Art contemporain et un décorateur parisien à la mode.

Les défauts résident dans les qualités. L'Ouverture montre un pot-pourri pictural des symboles les plus mystérieux de l'Opéra et les thèmes pictureaux fusent comme la double fugue de la musique tantôt jubilatoire, tantôt franchement inquiétante.

Je passerai sur les licences politiquement correctes qui polluent l'équilibre Yin (noir, mal, féminin) Yang (blanc, bien, masculin)pour échapper à l'accusation de racisme, la blanche colombe Pamina, devient noire et le méchant noir Monostatos, devient un "homme de couleur différente".

Ingmar Bergman

On pourrait dans une certaine mesure comparer sa version au Tristan de Bill Viola, mais paradoxalement plus authentique. Il s'agit d'un travail de collaboration, où le cinéaste ajoute ses commentaires personnels à une oeuvre qui ne l'est pas. Au lieu du combat apocalyptique entre le bien et le mal (à l'instar de la Tempête de Sakespeare), il mêle à sa vision ses problèmes personnels conjugaux plus ou moins accomodés à la clé psychanalytique. Par exemple voici un amour presque libidineux entre un Sarastro trop jeune pour être crédible, le changement des séquences, et surtout la langue suédoise qui choque même ceux qui connaissent à peine l'allemand. Si les acteurs ont un physique collant au rôle à la perfection, la direction d'orchestre est plate et banale, l'enregistrement révulserait Monsù Eusèbe Tartefine et lui apporterait les meilleurs arguments contre la musiqe empaillée. Evidemment le jeu d'acteur est digne de Bargman, et on relèvera trois licences : 1. Le feu et l'eau sont symbolisés par des danseurs troublants. 2. Lors de l'entr'acte, Sarastro relit Parsifal (l'équivalent wagnerien de la Flûte).

Ponnelle-Levine

Mon metteur en scène préféré, confronté à la monstrueuse scène de Salzbourg, a relevé le défi et récolté l'unanimité de l'Establishment par ses trucs. En ce qui me concerne; la simplicité s'imposait et les chi chis et les tics dévalorisent l'oeuvre, comme les réminiscences astucieuses et les clins d'oeil aux gravures de l'époque. J'ai vu au Théâtre des Champs Elysées une représentation admirable, financée par Philips, dont j'étais le conseil. Le président dormait de bon coeur et les places réservées à la Compagnie à peu-près vides!

Le minable : Forestier.

Cette version misérablement banale, ne prétend que de faire une prestation convenable qui évite aux chanteurs de recevoir des tomates. Digne de l'Opera de Paris de l'après guerre, elle présente des décors rapés d'avant guerre et des fonctionnaires stipendiés pour présenter en permanent - version bon marché- la Flûte; les ballets étant réservés à Me Robert Blot, (non, vous ne connaissez pas !) et l'opéra noble, italien et allemand par la vedette Georg Sebastian. Fourestier habitait un pavillon à Asnières et prenait son train pour aller diriger.son répertoire. Sebastian, vivait au Grand Hôtel à quelques chambres où nous habitions et dirigeait Fidélio. .

Alors? Alors, je vis 27 fois de suite la flûte. J'était entré dans son univers merveilleux féérique, d'autant mieux qu'aucun chichi ne s'interposé avec la musique et les indications scéniques, si précieuses pour Mozart. Je vais vous en donner un exemple.

La marche des prêtres est une procession solennelle d'une harmonie cuivrée typiquement maçonnique. Elle est répétée deux fois, ce qui permet aux prêtres de gagner leur place : des stèles flanquées d'un cor en ébène. Que n'ai-je joué de fois cette musique sublime, pleine de sérénité et de bont! Or, les producteurs ont tous peur que le public s'ennuie à écouter plus de deux minutes de musique un peu répétitive, alors ils coupent en deux. La marche est écourtée, et les stèles pyramidales, le désert orné de palmes, sont atrophiées. Normalement les fameux trois fois trois sons de cor, correspondent au rituel des prêtres qui pour montrer leur approbation, en jouent trois fois. Mais dans les versions chichi, ils ne bougent pas plus que le cor, et l'orchestre joue sans rituel. Un autre exemple, tiré d'une version de l'opéra de Paris, montre un temple qui loin de rappeler l'Egypte, évoque un colombarium. Pour atteindre leur étage les sages grimpent dans un échelle métallique et pour ne pas trébucher, oscillent du popotin. On est fascinés par leur derrière plutôt que par la musique hors contexte. Leur supplice s'arrête avec la marche qui avorte au milieu...La version de référence est également tronquée et perd de son sens. Un fausse agitation supprime le rituel.

On ne relève aucune licence de cet ordre dans la version minable de Paris. Le metteur en scène (en existait-t-il seulement? n'avait heureusement pas d'idées et on entend l'oeuvre toute crue, nature, authentique, telle qu'elle peut être lue sur la partition. Et la magie opère toute seule. Du vide dramaturgique (le plein authentique et non le vidre calculé) naissent formes et terreur. On entend alors, derrière une gaîté factice, la mort qui attend.

A force d'entendre la Flûte je ressentis des nuances, qui étaient indépendantes de la représentation, des sons mystérieux qui n'étaient d'aucun orchestre, des voix transparentes et un peu rauques, et par dessus tout une insondable tristesse, proche du Requiem qui impregnait la jubilation populaire et dont je n'arrivai pas à déterminer la cause. Elle envahissait tous les interstices, comme un miasme mortel, une angoisse qui ne dit pas son nom et se déguise en son contraire. Je m'attaquai à la partition et essayai de décoder l'énigme.

La première chose qui me frappa fut l'abondance des secondes mineures descendantes (comme dans le son plaintif de Papageno). Puis en continuant mon exploration et en comparant l'écriture de la Flûte avec celle de Don Juan, par exemple, je vis que le nombre de cadences conclusives et descendantes (qui sont signe de dépression) était anormal. Non seulement elles imprimaient une ambiance statique et comme morte, mais transformaient les personnages en des espèces de tarots, d'effigies, elles figent les séquences de l'action en stréréotypes comme autant de cases de jeu de l'oie. Comparez je vous prie les séquences de la découverte amoureuse chez Pamino ou Papageno, ou dans les Noces de Figaro. Le son lui-même est diaphane, translucide; plaintif souvent, les trios en particulier sont d'une qualité étrange, un peu rauque (les jeunes garçons) dépourvues de dynamique comme venant d'un monde lointain, étranger, surnaturel.

Il est des moments où le voile se déchire et où la mort fait irruption dans sa violence contenue. En voici un des plus énigmatiques. Je vous renvoie dans le DVD de référence au début du finale de la deuxième partie.

La première séquence met en scène Pamina qui veut se suicider car elle croit que son amant l'a abandonné. En effet il lui était interdit pas son voeu de lui adresser la parole. La scène alterne avec les consolations de trois génies (ici planant en Montgolfière). Ces dernier ouvrent la scène avec un de ces sons rauques et des harmonies glauques caractéristiques. Le rythme est comme partout chez Mozart, mais ici encore plus, décalé. Le décalage devient battement de coeur, puis plainte désespérée.

La seconde séquence apprend à Pamina que Tamino n'est pas loin et que les génies vont la conduire à son amant. La musique est haletante, plus terne que jamais, puis pendant que le quatuor quitte la scène, une véritable catastrophe musicale invisible, conclut la séquence en catastrophe. Lorsqu'on l'entend il ne s'agit que des séquences très consonantes de sixtes et de tierces. Rien de notable.

Mais lorsqu'on lit la partition et on la joue, on constate que toutes ces doubles notes dégringolent, elles ne font que se précipiter vers les abîmes des basses pour terminer sec et brutal.

La troisième séquence dévoile l'abîme, aussi musical que scénique. Ce sont les portes de la mort dont les gardien chantent un choral luthérien pendant qu'une double fugue plaintive et fuyante, organise des notes décalées sur un rythme d'horloge ininterrompu : tic-tac-tic-tac.... Ce rythme obsédant je devais déjà étant jeune le reconnaître comme un constante dans Parsifal (les cloches) dans les derniers quatuors de Beethoven, mais surtout dans l'Art de la Fugue de Bach, où il alternait avec un rythme un peu funèbres et solennel. Je l'identifiai comme la mort, thème obsessionnel chez moi et dont je parlais sans cesse, notamment aux jolies filles, avec le succès que l'on devine.

La quatrième séquence continue son ascension vers le sublime et m'impose le si

lence

.jpg)

Ingmar Bergman

et Levine au MET

L'enfance et la mort