Art contemporain

Sunday, 27 January 2008

Dans la suite, Reproduction d'une demi-page de la couverture de l'expo, chez Mary Goodmann.

Le plus grand peintre du monde, de l'avis unanime des connaisseurs et des spécialistes.

Si on exclut de la liste glorieuse des cinq platiciens de notre siècle, Viola, le vidéaste, Richard Serra, le sculpteur, Bruce Neumann, le créateur d'installations, de non -peintres, il ne reste comme peintre que Richter le On pourrait le comparer à Kieffer, à Cy Tombly, à Soulages, mais ils sont tous tombés dans l'histoire.

Un artiste que je trouve grandiose : Matthew Barney, a été unanimement déplacé au profit de Ed Ruscha. Maintenant la liste des cinq plus grands plasticiens mondiaux, fait l'unanimité absolue. Il faut en tenir compte et essayer de comprendre les raisons de ce jugement. Puis les attirer à la Présidence de la France, ne serait-ce pour faire contrepoids.

Après ma matinée passée avec Richter, j'ai essayé de me documenter. En dehors des catalogues d'exposition (dont une à Baden Baden, splendide) pas le moindre renseignement. Dans Art Now, art of tomorrow, Arasse, et autres vademecum, il est impossible de suivre que ou deux mentions courtes et peu illustrées. Richter en souffre de cet envahissement du n'importe quoi et de la déhiérarchisation de ces catalogues insensés.

Un premier problème se pose : l'immensité cosmique de l'oeuvre, balayant toutes les formes de peinture, poussées à leur extrême degré de raffinement et qui surclasse tous les "abstraits" par ce contrôle inouï du médium. La variété aussi qui divise l'oeuvre en une partie abstraite (qui me correspond dit Richter) et une autre figurative, sensuelle et évocatrice, proche de Marina.

Bonnet nous a mis l'eau à la bouche et je me suis rendu à l'expo, archicomble de connaisseurs et de conservateurs de musée. Tout était vendu sans bruit aux environs de 1 million de dollars, discrètement. J'appris ainsi incidemment qu'un membre de New Wave en avait acquis un plus figuratif et aux couleurs inouïes. Vous pouvez en découvrir à nos deux musées d'Art Moderne. Ci-dessous la moitié d'une pièce reproduit dans la couverture du catalogue. : Marian Goodman Gallery Paris, Abstract Paintings.

Après l'avoir étudié et pour préparer la visite à l'expo, je lis les commentaires d'un grand spécialistes Benjamin H.D. Buchhloch. Gerhard Richter new abstraction : infinite and infinitesimal. Je défie n'importe homme cultivé y comprendre deux phrases. On trouve le style suivant :

Le développement de la texture, de la structure et de la gestuelle, chez Richter, se suspend délibérément elle-même entre les conceptions scientifiques et expressives conceptuelles du processus pictural. C'est une oscillation dans les mêmes conditions entre peinture en tant qu'un accident et peinture, en tant qu'acte.... etc.

Après quoi l'auteur évoque les stoppages de Duchamp et des auteurs comme Twombly, Jasper John, Mathieu, Mondrian, les achromes de Manzoni et autres centaines de références incontournables, mais qui noient Richter.

De son côté, ma soeur, l'intuitive, est heurtée par la sècheresse des oeuvres abstraites, on est loin de Kandinsky ou de Mondrian. Quelle déception !

En découvrant l'expo, nous sommes saisis d'un éblouissement. Bonnet avait raison. La combinaison entre les immenses espaces polaires ou cosmiques, etla finesse arachnéenne du tracé et des détails minutieusement élaboré, poussant organiquement de la feuille d'aluminium ou de la toile font sembles grossiers les plus belles fabrications de Viera da Silva comme les achromes de Manzoni. Jamais n'importe quelle reproduction peut produire un tel effet, une telle impression de grandeur et de minutie, de maîtrise du médium.

Il y a de quoi se sentir découragés. Ces oeuvres donnent pleinement raison à leur manière à mon vieux compagnon Philippe Estivavélès. Seul le contact direct avec l'oeuvre, contact prolongé, et attentif peut susciter la révélation de la découverte. C'est comme si ces toiles magiques, il émanait des sons tenus, précieux, presque chinois.

Il reste à redoubler d'efforts pour expliquer d'une manière sérieuse au public des réalisations qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer en raffinement. Le meilleur, très apprécié par sa compétence et sa modestie, et la remis en cause constante de ses opinions, est Bonnet, mais il est encore trop difficile par endroits.On noit faire mieux.

Continuer à lire "Du microcosme au macrocosme. Richter à l'honneur"

Friday, 25 January 2008

NEWAVE avec Gerhard Richter

Ce matin j'ai eu l'honneur de recevoir la visite de Gerhard Richter, ainsi que Marina Fédier, dans le cadre du projet New Wave. Richter dont on donne demain une expo sur les peintures blanches abstraites, est pour Bonnet sans contexte le plus grand peintre contemporain, par son imaginaton, par la justesse de ses moyens, la beauté de sa peinture. L'artiste, d'une extraordinaire acuité de regard et au sourire plein d'humour et de modération, était accompagné par sa troisième femme, une charmante personne. Il remarqua que les deux divisions de son oeuvre : astraite et figurative, coïncidait avec nos personnalité, à elle et à moi-même. Les critères qui orientent sa peinture sont : beauté, logique,(vérité des formes) et émotion. Il nous a invité demain à la Galerie et veut me revoir pour prendre un thé et explorer en profondeur ses tableaux. Ce qui est sûr est qu'il n'a pas une idée très précise de ses tableaux. Il les ressent et il les fabrique.

Tuesday, 1 January 2008

Marseille Artistes Associés. 1977-2007

Marseille. Jusqu’au 30 mars.

On croyait l’instrumentalisation de l’art contemporain à des fins de propagande politique rangée aux oubliettes de l’histoire. La municipalité de Marseille vient de nous démontrer, avec une redoutable efficacité non dénuée de cynisme, qu’elle est encore efficiente.

« Marseille Artistes Associés. 1977-2007. 30 ans d'art contemporain à Marseille » se présente comme une ensemble d'expositions réparties dans plusieurs lieux qui furent emblématiques de la culture à Marseille : Vieille Charité, Musée Cantini, Musée d’Art Contemporain (MAC), Ateliers d’Artistes de la Ville…

Surtout, cette grande manifestation se pose comme un éloge à la créativité présente à Marseille, aux artistes, associations, galeries et autres acteurs qui en nourrissent la diversité culturelle.

Ainsi, la chapelle de la Vieille Charité s’orne à merveille de travaux réalisés au Centre International de Recherche sur le Verre (CIRVA) que le monde entier envie à la cité phocéenne et qui a vu passer des talents tels Ettore Sottsass, Robert Wllson, Pierre Charpin, Javier Perez, Jean-Michel Othoniel, Giuseppe Caccavale… Cela fait une belle exposition, qui rend un juste hommage à cette belle institution.

Dans les salles attenantes, le Fonds Régional d’Art Contemporain s’est contenté d’un accrochage un peu falot et convenu, mettant en scène des artistes marseillais, dont certains très bons – Christophe Berdaguer et Marie Péjus, Michèle Sylvander… – ou intéressants – Jean-Claude Ruggirello, Hervé Paraponaris…

L’affaire devient plus intéressante au MAC, ou plutôt que d’exposer le banc – ou l’arrière-banc – des artistes marseillais, le musée a laisser la parole aux intervenants, aux vecteurs de la création, disposant chacun d’une salle pour s’exprimer.

L’ensemble est fort divers mais laisse ressortir de belles choses : le Bureau des Compétences et Désirs, structure de production, expose une belle installation de Michelangelo Pistoletto, l’association Triangle, qui organise des résidences d’artistes, relate son flair précoce avec le témoignage d’actions passées avec des pointures telles Jim Lambie ou Stefan Sehler, Red district, espace d’exposition indépendant, ne montre pas d’œuvres mais un papier peint qui retrace son programme depuis sa fondation et une vidéo qui laisse voir les accrochages en ses murs, et la galerie Athanor relate le travail de son fondateur avec des noms tels Daniel Dezeuze ou Pierre Buraglio.

Tout cela est fort intéressant et rendre hommage à tous n’est que mérité. L’ennui, c’est que cette manifestation est une commande directe émanant de la Mairie, les musées étant municipaux. Une Mairie qui depuis le début de la mandature de Jean-Claude Gaudin, en 1995, n’a pas manifesté une empathie formidable à l’égard de la culture, contemporaine qui plus est.

Depuis 12 ans, le budget de la culture s’est amoindri, année après année. Les Musées n’ont plus les moyens de fonctionner convenablement. Le Musée de la Mode est presque à l’abandon, n’ayant presque plus de crédits d’expositions, et le bâtiment fait peine à voir.

Même chose pour le MAC, dont l’élan salué à l’international par son programme ambitieux dès son ouverture en 1993 est totalement retombé. Ses directeurs successifs parviennent bien à sortir quelques expositions, mais au prix d’efforts considérables. Surtout, cette institution, de même que la politique culturelle de la Ville dans son ensemble, n’a plus aucune visibilité et n’interpelle plus personne. Ce alors qu’à la fin des années 1980 et au début des années 1990, Marseille était devenu l’exemple d’une cité ou le dynamisme culturel, fruit d’une volonté politique, pouvait changer l’image de la ville et lui donner un rayonnement mondial.

En outre, les associations dont on vante aujourd’hui le travail, sont subventionnées par la portion congrue… quand elles le sont !

Prendre conscience de ces vérités permet de qualifier avec justesse cette série d’expositions pour ce qu’elle est vraiment : une manifestation électoraliste.

La ficelle n’est pas grosse, elle est énorme ! Voilà que six mois avant les élections municipales, la Mairie se sent soudainement pousser des ailes et voudrait rendre hommage aux forces vives de la cité qu’elle soutient. Ces mêmes forces qui, soulignons-le, ont eu droit à un budget quasi inexistant afin de proposer une installation au MAC.

Tout cela vient en outre après une programmation déjà centrée sur Marseille (hommage au galeriste décédé Roger Pailhas, hommage à l’artiste décédé Jean-Louis Delbès…). Toutes choses respectables certes, mais qui donnent de la ville l’image d’une entité qui ne sait que se regarder le nombril et n’a pas d’yeux ailleurs. Dans ce cas-là, comment voudrait-elle qu’on la regarde.

On eut préféré voir cet hommage rendu dans un autre contexte, où un véritable intérêt culturel aurait transparu en lieu et place de ces basses et cyniques manœuvres politiciennes.

Wednesday, 26 December 2007

Art Basel Miami Beach

Du 6 au 9 décembre 2007

Je profite du répit procuré par la trêve de fin d’année pour revenir en arrière. Pas très loin, à début décembre quand s’est tenue la foire de Miami.

Art Basel Miami Beach, organisée par la prestigieuse foire bâloise Art Basel, fut pour sa sixième édition, et comme chaque année, de très haute tenue.

Plus de 200 galeries sélectionnées, comme toujours parmi les meilleures du monde, hormis quelques couacs sans doute imputables à une certaine course à la « branchitude ».

Il faudrait en effet que je parvienne à comprendre pourquoi Peres Project (Los Angeles, Berlin) bénéficie de l’aura qui lui colle, alors que ses stands de foire sont toujours navrants de propositions plastiquement faciles et éculées, quand elles ne sont pas, disons le, putassières. Ainsi son accrochage de l’américain Terence Koh : un ensemble de photos pour une ambiance « orgie contemporaine », qui pour être éventuellement intrigante d’un point de vue social aurait nécessité une finesse d’esprit et de langage dont l’artiste est apparemment totalement dépourvu.

Parmi les points marquants de la foire, Contemporary Fine Arts (Berlin) avait ressorti de ses réserves un magnifique paysage de Peter Doig, de 1998, très émouvant dans les ambiances latentes dont il a le secret.

Stuart Shave / Modern Art (Londres) a consacré son stand, dépouillé, à six petits de tableaux de la très talentueuse Katy Moran.

Chez Sprüth/Magers (Cologne, Munich, Londres), un éblouissant paravent d’Ed Ruscha occupait le stand le troisième jour. D’un côté un ciel bleu en dégradé, de l’autre une ambiance coucher de soleil, et ces phrases opposées inscrites en relief : « I forgot to remember to forget » et « I remenbered to forget to remember » ; d'une intelligence et une simplicité désarmantes !

Franco Noero (Turin) a comme a son habitude signé un des stands les plus élégants, avec notamment un beau tableau d’Arturo Herrera en feutre gris, une petite installation du mexicain Gabriel Kuri et un très curieux et percutant film de Simon Starling, où la caméra se déplace autour d’une chaise de Carlo Mollino, la transformant en objet indéfinissable.

Mais plus que Art Basel, c’est l’autour et le trop-plein qu’il a généré qui m’intéressent.

Si depuis sa création, en 2002, l’événement a vu chaque année s’accroître le nombre de propositions, l’overdose est atteinte, avec cette fois-ci 22 foires off dénombrées, représentant (en incluant la grande foire) un total de plus de 1100 galeries présentes en ville cette semaine-là !

C’est considérable et surtout dommageable. En premier lieu, il est physiquement et mentalement impossible d’ingurgiter autant de propositions en une semaine. Même en voyant de bonnes choses, les foires sont à tel point fatigantes qu’arrive toujours un moment de saturation. Que dire avec 23 foires ?

En second lieu, et encore plus importante, est la question de la qualité. Qu’elle peut-être la qualité dans un si gigantesque amas, pour ne pas dire fatras ? Pour avoir parcouru quelques unes de ces foires, je n’y ai vu que des galeries médiocres, avec des artistes qui ne l’étaient pas moins. En notant une tendance très affirmée pour une mauvaise peinture abstraite, très brouillonne, pas pertinente chromatiquement, qui ne dit pas grand chose, mais qui est à la mode.

La peinture abstraite est un exercice difficile, et les jeunes artistes qui y réussissent, à l’instar de Katy Moran à Londres (voir http://www.stuartshavemodernart.com) ou de Jacin Giordano à Miami (voir http://www.galeriebaumetsultana.com) ne sont pas légion.

Du côté de la photo rien de neuf non plus, et la foire Photo Miami pourrait s’abstenir de revenir l’an prochain, au vu de ses allées mornes, d’où transpirait un incommensurable ennui.

Même les deux foires off dites principales, NADA et Pulse, ont cette année fait pâle figure.

Le public a changé également. Je ne parle pas du grand public. Il se presse le week-end pour arpenter la foire et c’est tant mieux. Mais pour avoir été présent à Miami depuis la seconde édition d’Art Basel, en 2003, j’ai pu mesurer l’évolution et le changement non seulement du contexte mais aussi de la fréquentation.

À l’ambiance festive mais professionnelle des premières années s’est substituée depuis deux ans une sorte de course effrénée à l’événementiel, avec starification et peopolisation en prime. On croise dans les allées nombre de personnes gravitant dans les milieux de la mode, pas plus intéressées par l’art que par la choucroute, mais qui sont là pour se montrer… parce qu’il semble qu’il faille y être !

Chacun y va de sa soirée, avec l’espoir du casting le plus réussi. N’importe quel journal ou marque de mode essaye désormais d’y faire un événement. Ce jusqu’au magasin parisien Colette, temple de la branchitude s’il en est ! Comme s’il fallait être présent à Miami cette semaine-là pour exister.

La directrice du Moore Space, centre d’art contemporain qui présentait cette année une sélection d’artistes français, ne s’est-elle pas entendue demander par des journalistes au téléphone quel type de vin serait servi lors du vernissage et quelles vedettes étaient attendues ?!!

La conséquence de tout ce remue-ménage est un sentiment d’agacement progressif de nombre de professionnels de l’art, qui commencent à se dire qu’ils ont peu à faire dans un tel cirque et se demandent s’ils vont continuer à venir. Pas les marchands, pour qui ce marché est devenu essentiel et qui ne peuvent se permettre de le laisser filer. Mais pour beaucoup d’autres…

Art Basel Miami Beach, qui avait voulu instaurer une rendez-vous hivernal où la qualité serait concomitante à une atmosphère détendue et conviviale a-t-elle tellement bien réussi son coup qu’elle est en train de se faire déborder ?

Eléments de réponse dans un an, où l’on pourra mesurer l’évolution d’une situation qui ne peut encore enfler sauf à exploser.

Friday, 21 December 2007

Richard Prince

Guggenheim Museum, New York. Jusqu'au 9 janvier.

« Je viens de résoudre le problème de parking. J’ai acheté une voiture déjà garée » (« I just solved the parking problem. I bought a parked car »). Malicieuse, cette simple phrase griffonnée au crayon sur une petite toile blanche (Untitled (Joke), 1986) résume à merveille l’esprit qui se dégage de la première rétrospective consacrée à Richard Prince, organisée par le Guggenheim Museum, à New York.

Pensé par séries, qui chacune à leur manière soulignent avec justesse qualités et stéréotypes auxquels s’attaquent l’artiste, l’accrochage déployé dans la spirale et quelques galeries annexes donne l’ampleur nécessaire à une œuvre qui apparaît, depuis trente ans, d’une rigoureuse cohérence. Ce tant dans la constitution d’une immense banque d’image de la culture populaire américaine, rendue efficiente par le modus operandi que constitue l’appropriation, que par la manière dont sont pointées les contradictions inhérentes à cette culture même.

L’univers de Prince apparaît en effet telle une immense boîte à fantasmes, où une iconographie très marquée par la route, la sexualité et la publicité portraiture une Amérique oscillant entre finesse et grossièreté de traits. Une Amérique tout en proie à la question du désir, lancée dans une quête ininterrompue en vue de son accomplissement.

Untitled (Cowboy), 1980-84, Ektacolor photograph, edition of 2,

24 x 20 inches, © Richard Prince

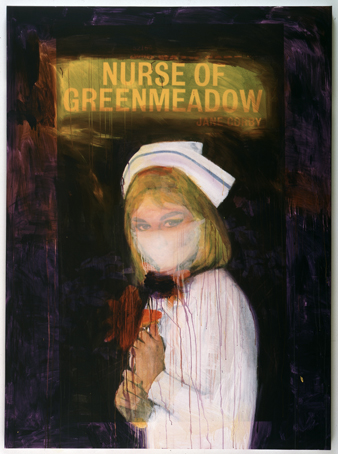

Les Nurses, peintures initiées en 2002 reprenant des couvertures de romans de gare où des images d’infirmières se voient affublées de masques chirurgicaux ou maculées de traînées de peintures qui les rendent floues, sont à cet égard remarquables. Rendues plus inquiétantes que rassurantes elles incarnent, au même titre que les Girlfriends (1993) – des « bikeuses » souvent photographiées poitrine au vent dans des concentrations de motards – de parfaits archétypes sociaux et sexuels. Tout comme les Cowboys initiés en 1980. Des images évoquant les racines de la nation à travers l’idée de liberté individuelle, tout à fait reconnaissables comme provenant de publicités pour les cigarettes Marlboro… vantant le grand air et la liberté, ce qui ne manque pas de sel.

Nurse in Greenmeadow, 2002, Ink jet print and acrylic on canvas

78 x 58 inches, © Richard Prince

À la base de la pratique de Prince, l’appropriation d’images publicitaires sorties de leur cadre et transformées par leur nouveau contexte de présentation fournit une entrée en matière efficace à l’exposition. Avec ses travaux anciens traités en séries, telles des photos d’intérieurs bourgeois (Untitled (living rooms), 1977), de briquets ou stylos de luxe (Untitled (pen), 1977), ou des portraits de personnages très sûrs d’eux (Three women looking in the same direction, 1980), l’artiste use efficacement du mode répétitif pour imposer une corrélation entre fabrication de l’image et stéréotypes. Ce faisant, dès la fin des années 1970, il se posait en pointe des questionnements post-modernistes relatifs à la signature et à la légitimité auctoriale.

La disparition de la main de l’artiste est également patente dans les Monochrome Jokes et les Hoods (blagues populaires inscrites sur des tableaux monochromes et capots de voitures moulés) produits à partir du milieu des années 1980, nombreux dans le parcours. Outre qu’ils témoignent d’une irrévérence avérée à l’endroit du Minimalisme et de l’art conceptuel, ces travaux le font en distillant dysfonctionnements et peurs sociales (anxiété sexuelle, questions de genre, ratés de l’éducation, problèmes familiaux…) avec une cruauté jouissive et d’autant plus succulente qu’elle n’est jamais gratuite mais toujours s’infiltre dans la faille avec une précision chirurgicale… Quand une Amérique conquérante rencontre une Amérique craintive.

Upstate, 1995-99, Ektacolor photograph, unique,

69 x 49 1/16 inches framed, © Richard Prince

Capable de s’attaquer à un maître comme De Kooning, dont il mêle dans des tableaux l’imagerie des Women à de vulgaires photos pornos (De Kooning Paintings, 2005-07), Prince fait également montre d’une profonde empathie pour les paysages et le mode de vie qu’il trouve dans son environnement immédiat (cabanes, paniers de baskets, bagnoles capot ouvert,…), dans le nord populaire de l’Etat de New York où il a élu domicile en 1995 (Untitled (Upstate), 1995-99). Empreints d’une certaine mélancolie, détachés de toute gouaille acerbe, ces clichés désignent un artiste fasciné par la culture… avec un grand et petit c. Cela rend son regard juste, et son art pertinent.

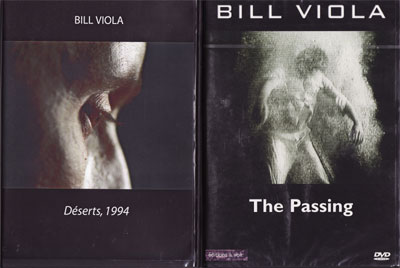

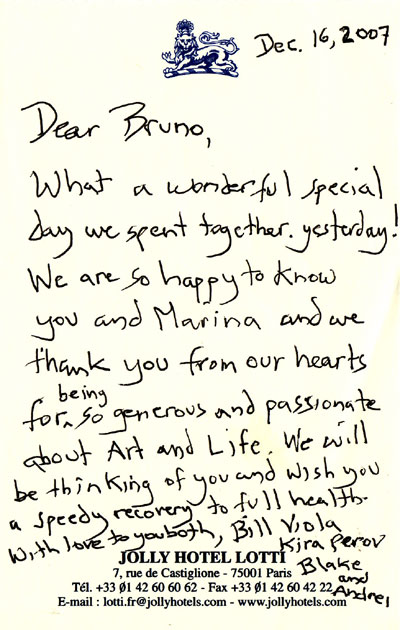

Une réponse de Bill Viola

A la suite de la journée du 15 Décembre à l'Elysée et chez moi. Il m'adressa la collection des DVD que j'avais prêtés à L'Elysée en rajoutant deux autres tirages très récents.

Cher Bruno

Quel jour spécial et merveilleux avons-nous passé tous ensemble hier! Nous étions si heureux de vous connaître vous et Marina et nous vous remercions de tout coeur d'être si généreux et passionnés pour l'Art et la Vie. Nous penserons à vous et nous vous souhaitons une rapide guérison et une pleine santé. Nous vous aimons tous deux

Bill Viola, Kira Perov, Blake et Andrei.

Toute la chaleur, la modestie et l'humanité de Viola et de sa femme et partenaire éclate dans ce petit mot et contraste avec tant de gloires médiatiques prétentieuses et méprisantes; glacées et mondaines. Même dans les salons dorés de l'Elysée, la famille Viola était parvenu à imprimer une ambiance conviviale et familiale. Plus de statut, plus de hiérarchie, plus de faux semblants, le maître dominait tout naturellement par son génie humain et spirituel. Nous nous sentions tous tout petits.

The Passing (le passage) est sans doute une des réalisations les plus célébrées de l'artiste. Elle peut paraître d'une dureté insoutenable car elle répond à des sentiments violents et antinomiques éprouvés par l'artiste au moment de la création. Un bébé qui nait pendant que sa mère adorée expirait, il pensa devenir fou, sa raison chancelait. Et il trouva sa voie en regardant sans ciller, sans détourner les yeux, sa mère en train de mourir, son cher visage, les associations de son enfance, et en même temps filmer la vie nouvelle, le miracle de la naissance qui seul permet la nécessaire catharsis. Ceci n'était posibble que par une maîtrise confondante, un contrôle total des images, une imagination et une création jailissante et un travail laborieux, minutieux, d'un sérieux comparable à celui des maîtres du passé. The Passing (le passage) est sans doute une des réalisations les plus célébrées de l'artiste. Elle peut paraître d'une dureté insoutenable car elle répond à des sentiments violents et antinomiques éprouvés par l'artiste au moment de la création. Un bébé qui nait pendant que sa mère adorée expirait, il pensa devenir fou, sa raison chancelait. Et il trouva sa voie en regardant sans ciller, sans détourner les yeux, sa mère en train de mourir, son cher visage, les associations de son enfance, et en même temps filmer la vie nouvelle, le miracle de la naissance qui seul permet la nécessaire catharsis. Ceci n'était posibble que par une maîtrise confondante, un contrôle total des images, une imagination et une création jailissante et un travail laborieux, minutieux, d'un sérieux comparable à celui des maîtres du passé.

J'avoue avoir vu sans plaisir "The Passing", c'est une expérience terriblement perturbatrice. Mais le premier choc passé, la terreur, la répulsion se transforme en pure et consolante beauté. Oui. Voyez "le Passage".

.jpg)

|

Commentaires