Chronique de Frédéric Bonnet

Wednesday, 26 December 2007

Art Basel Miami Beach

Du 6 au 9 décembre 2007

Je profite du répit procuré par la trêve de fin d’année pour revenir en arrière. Pas très loin, à début décembre quand s’est tenue la foire de Miami.

Art Basel Miami Beach, organisée par la prestigieuse foire bâloise Art Basel, fut pour sa sixième édition, et comme chaque année, de très haute tenue.

Plus de 200 galeries sélectionnées, comme toujours parmi les meilleures du monde, hormis quelques couacs sans doute imputables à une certaine course à la « branchitude ».

Il faudrait en effet que je parvienne à comprendre pourquoi Peres Project (Los Angeles, Berlin) bénéficie de l’aura qui lui colle, alors que ses stands de foire sont toujours navrants de propositions plastiquement faciles et éculées, quand elles ne sont pas, disons le, putassières. Ainsi son accrochage de l’américain Terence Koh : un ensemble de photos pour une ambiance « orgie contemporaine », qui pour être éventuellement intrigante d’un point de vue social aurait nécessité une finesse d’esprit et de langage dont l’artiste est apparemment totalement dépourvu.

Parmi les points marquants de la foire, Contemporary Fine Arts (Berlin) avait ressorti de ses réserves un magnifique paysage de Peter Doig, de 1998, très émouvant dans les ambiances latentes dont il a le secret.

Stuart Shave / Modern Art (Londres) a consacré son stand, dépouillé, à six petits de tableaux de la très talentueuse Katy Moran.

Chez Sprüth/Magers (Cologne, Munich, Londres), un éblouissant paravent d’Ed Ruscha occupait le stand le troisième jour. D’un côté un ciel bleu en dégradé, de l’autre une ambiance coucher de soleil, et ces phrases opposées inscrites en relief : « I forgot to remember to forget » et « I remenbered to forget to remember » ; d'une intelligence et une simplicité désarmantes !

Franco Noero (Turin) a comme a son habitude signé un des stands les plus élégants, avec notamment un beau tableau d’Arturo Herrera en feutre gris, une petite installation du mexicain Gabriel Kuri et un très curieux et percutant film de Simon Starling, où la caméra se déplace autour d’une chaise de Carlo Mollino, la transformant en objet indéfinissable.

Mais plus que Art Basel, c’est l’autour et le trop-plein qu’il a généré qui m’intéressent.

Si depuis sa création, en 2002, l’événement a vu chaque année s’accroître le nombre de propositions, l’overdose est atteinte, avec cette fois-ci 22 foires off dénombrées, représentant (en incluant la grande foire) un total de plus de 1100 galeries présentes en ville cette semaine-là !

C’est considérable et surtout dommageable. En premier lieu, il est physiquement et mentalement impossible d’ingurgiter autant de propositions en une semaine. Même en voyant de bonnes choses, les foires sont à tel point fatigantes qu’arrive toujours un moment de saturation. Que dire avec 23 foires ?

En second lieu, et encore plus importante, est la question de la qualité. Qu’elle peut-être la qualité dans un si gigantesque amas, pour ne pas dire fatras ? Pour avoir parcouru quelques unes de ces foires, je n’y ai vu que des galeries médiocres, avec des artistes qui ne l’étaient pas moins. En notant une tendance très affirmée pour une mauvaise peinture abstraite, très brouillonne, pas pertinente chromatiquement, qui ne dit pas grand chose, mais qui est à la mode.

La peinture abstraite est un exercice difficile, et les jeunes artistes qui y réussissent, à l’instar de Katy Moran à Londres (voir http://www.stuartshavemodernart.com) ou de Jacin Giordano à Miami (voir http://www.galeriebaumetsultana.com) ne sont pas légion.

Du côté de la photo rien de neuf non plus, et la foire Photo Miami pourrait s’abstenir de revenir l’an prochain, au vu de ses allées mornes, d’où transpirait un incommensurable ennui.

Même les deux foires off dites principales, NADA et Pulse, ont cette année fait pâle figure.

Le public a changé également. Je ne parle pas du grand public. Il se presse le week-end pour arpenter la foire et c’est tant mieux. Mais pour avoir été présent à Miami depuis la seconde édition d’Art Basel, en 2003, j’ai pu mesurer l’évolution et le changement non seulement du contexte mais aussi de la fréquentation.

À l’ambiance festive mais professionnelle des premières années s’est substituée depuis deux ans une sorte de course effrénée à l’événementiel, avec starification et peopolisation en prime. On croise dans les allées nombre de personnes gravitant dans les milieux de la mode, pas plus intéressées par l’art que par la choucroute, mais qui sont là pour se montrer… parce qu’il semble qu’il faille y être !

Chacun y va de sa soirée, avec l’espoir du casting le plus réussi. N’importe quel journal ou marque de mode essaye désormais d’y faire un événement. Ce jusqu’au magasin parisien Colette, temple de la branchitude s’il en est ! Comme s’il fallait être présent à Miami cette semaine-là pour exister.

La directrice du Moore Space, centre d’art contemporain qui présentait cette année une sélection d’artistes français, ne s’est-elle pas entendue demander par des journalistes au téléphone quel type de vin serait servi lors du vernissage et quelles vedettes étaient attendues ?!!

La conséquence de tout ce remue-ménage est un sentiment d’agacement progressif de nombre de professionnels de l’art, qui commencent à se dire qu’ils ont peu à faire dans un tel cirque et se demandent s’ils vont continuer à venir. Pas les marchands, pour qui ce marché est devenu essentiel et qui ne peuvent se permettre de le laisser filer. Mais pour beaucoup d’autres…

Art Basel Miami Beach, qui avait voulu instaurer une rendez-vous hivernal où la qualité serait concomitante à une atmosphère détendue et conviviale a-t-elle tellement bien réussi son coup qu’elle est en train de se faire déborder ?

Eléments de réponse dans un an, où l’on pourra mesurer l’évolution d’une situation qui ne peut encore enfler sauf à exploser.

Friday, 21 December 2007

Richard Prince

Guggenheim Museum, New York. Jusqu'au 9 janvier.

« Je viens de résoudre le problème de parking. J’ai acheté une voiture déjà garée » (« I just solved the parking problem. I bought a parked car »). Malicieuse, cette simple phrase griffonnée au crayon sur une petite toile blanche (Untitled (Joke), 1986) résume à merveille l’esprit qui se dégage de la première rétrospective consacrée à Richard Prince, organisée par le Guggenheim Museum, à New York.

Pensé par séries, qui chacune à leur manière soulignent avec justesse qualités et stéréotypes auxquels s’attaquent l’artiste, l’accrochage déployé dans la spirale et quelques galeries annexes donne l’ampleur nécessaire à une œuvre qui apparaît, depuis trente ans, d’une rigoureuse cohérence. Ce tant dans la constitution d’une immense banque d’image de la culture populaire américaine, rendue efficiente par le modus operandi que constitue l’appropriation, que par la manière dont sont pointées les contradictions inhérentes à cette culture même.

L’univers de Prince apparaît en effet telle une immense boîte à fantasmes, où une iconographie très marquée par la route, la sexualité et la publicité portraiture une Amérique oscillant entre finesse et grossièreté de traits. Une Amérique tout en proie à la question du désir, lancée dans une quête ininterrompue en vue de son accomplissement.

Untitled (Cowboy), 1980-84, Ektacolor photograph, edition of 2,

24 x 20 inches, © Richard Prince

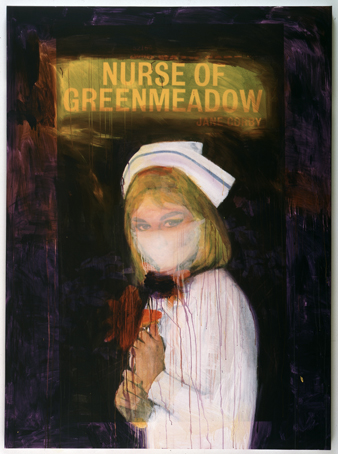

Les Nurses, peintures initiées en 2002 reprenant des couvertures de romans de gare où des images d’infirmières se voient affublées de masques chirurgicaux ou maculées de traînées de peintures qui les rendent floues, sont à cet égard remarquables. Rendues plus inquiétantes que rassurantes elles incarnent, au même titre que les Girlfriends (1993) – des « bikeuses » souvent photographiées poitrine au vent dans des concentrations de motards – de parfaits archétypes sociaux et sexuels. Tout comme les Cowboys initiés en 1980. Des images évoquant les racines de la nation à travers l’idée de liberté individuelle, tout à fait reconnaissables comme provenant de publicités pour les cigarettes Marlboro… vantant le grand air et la liberté, ce qui ne manque pas de sel.

Nurse in Greenmeadow, 2002, Ink jet print and acrylic on canvas

78 x 58 inches, © Richard Prince

À la base de la pratique de Prince, l’appropriation d’images publicitaires sorties de leur cadre et transformées par leur nouveau contexte de présentation fournit une entrée en matière efficace à l’exposition. Avec ses travaux anciens traités en séries, telles des photos d’intérieurs bourgeois (Untitled (living rooms), 1977), de briquets ou stylos de luxe (Untitled (pen), 1977), ou des portraits de personnages très sûrs d’eux (Three women looking in the same direction, 1980), l’artiste use efficacement du mode répétitif pour imposer une corrélation entre fabrication de l’image et stéréotypes. Ce faisant, dès la fin des années 1970, il se posait en pointe des questionnements post-modernistes relatifs à la signature et à la légitimité auctoriale.

La disparition de la main de l’artiste est également patente dans les Monochrome Jokes et les Hoods (blagues populaires inscrites sur des tableaux monochromes et capots de voitures moulés) produits à partir du milieu des années 1980, nombreux dans le parcours. Outre qu’ils témoignent d’une irrévérence avérée à l’endroit du Minimalisme et de l’art conceptuel, ces travaux le font en distillant dysfonctionnements et peurs sociales (anxiété sexuelle, questions de genre, ratés de l’éducation, problèmes familiaux…) avec une cruauté jouissive et d’autant plus succulente qu’elle n’est jamais gratuite mais toujours s’infiltre dans la faille avec une précision chirurgicale… Quand une Amérique conquérante rencontre une Amérique craintive.

Upstate, 1995-99, Ektacolor photograph, unique,

69 x 49 1/16 inches framed, © Richard Prince

Capable de s’attaquer à un maître comme De Kooning, dont il mêle dans des tableaux l’imagerie des Women à de vulgaires photos pornos (De Kooning Paintings, 2005-07), Prince fait également montre d’une profonde empathie pour les paysages et le mode de vie qu’il trouve dans son environnement immédiat (cabanes, paniers de baskets, bagnoles capot ouvert,…), dans le nord populaire de l’Etat de New York où il a élu domicile en 1995 (Untitled (Upstate), 1995-99). Empreints d’une certaine mélancolie, détachés de toute gouaille acerbe, ces clichés désignent un artiste fasciné par la culture… avec un grand et petit c. Cela rend son regard juste, et son art pertinent.

|

Commentaires